用AI送烈士“回家”:潮新闻这个策划感动全网

独家抢先看

01 潮新闻·钱江晚报

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。浙报集团潮新闻记者在前期采访中了解到,那些为国捐躯的英烈,有的连一张清晰的照片都没留下,他们的故事散落在家族口述里、地方志的寥寥数笔中。对英烈的缅怀,不该只停留在纪念碑前的鞠躬;对历史的传承,需要更鲜活的载体。

2025年7月3日,浙报集团潮新闻联合浙江传媒学院动画与数字艺术学院发起的“弘扬伟大抗战精神,用AI助力英烈回家”新闻行动启动。潮新闻组建了一支以“95后”为主力的年轻采编团队,与高校等AI创作团队一起,足迹遍及衢州、金华、湖州、绍兴、宁波、温州、上海等地,先后助力童坤、吴复夏、观杰、马文耀、刘别生等抗战英烈“回家”。该策划在潮新闻客户端和《钱江晚报》推出报道30余篇,全网传播累计破亿。

02 采编故事

AI技术的加持,让思念变得具象化

启动这个策划,源于我们对历史的铭记,对英烈的缅怀。2021年初,“感动中国”孟祥斌烈士遗孀叶庆华女士在为烈士寻亲的过程中,发现很多烈士牺牲时连张照片都没有,于是就萌生了一个念头:要给他们画像。但受制条件,她求助到潮新闻·《钱江晚报》一起助力。正是这通意外的“求助电话”,促成了“迎接建党百年 为百位烈士画像”公益行动。四年多来,我们从未停歇 脚步,以媒体的力量与志愿者一道助力英烈“回家”。

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。年初,潮新闻创作团队筹划报道方案,我们在想能不能用今天的AI技术,为他们“补”一张脸,为后人“圆”一个梦,同时让年青一代看到英烈的模样,让家族记忆变成民族记忆,让抗战精神不再是课本里的概念,而是能触摸、可感知的力量。

经过近3个月的筹备,7月3日,在著名抗战英烈童坤的家乡所在地的衢州市实验学校教育集团(新湖校区),启动“弘扬伟大抗战精神 用AI助力英烈回家”新闻行动,同时开启了抗战精神进校园宣讲的第一课。活动现场,由“传播大脑”团队设计的童坤烈士对话孙子,时隔81年的“重逢”,让孙 子童尔刚泪洒现场,“AI影像出来的那一刻,对爷爷的思念突然涌到心头,他的声音和爸爸太像了。”

用AI复原英烈形象,会不会消解历史的厚重?恰恰相反,我们始终带着敬畏心做事:面临资料有限、照片模糊的困难,有些照片只能看到人物轮廓,连五官都难以看清,创作团队就会查阅大量历史影像和文献资料,反复比对、多方求证,通过传播大模型AI图像生成技术,重建符合历史背景的人物形象;并利用图像超分辨率重建与智能上色技术,为黑白影像注入鲜活的色彩。当英烈的面容在屏幕上缓缓浮现,当他们的声音再次响起,这一切让人们明白,科技的意义不只是面向未来,也在于铭记过去。

每一次送英烈“回家”,是一次直抵心灵的触动

如何让AI更有温度,在策划这组报道时,我们提出要有“现场感”。因此每一次送英烈“回家”,对潮新闻的年轻记者来说,都是一次直抵心灵的触动。

7月29日,84岁的吴永才第一次清晰地见到“26岁”叔叔吴复夏时,他哭得像个孩子:“叔叔,我想您很长时间了……”那一刻,让镜头后面的记者张煜有种时光仿佛交错的感觉,跨越八十余载的思念,在这一刻找到了寄托。

吴复夏,浙江东阳西坞村人,1931年考入杭州笕桥中央航空学校。1937年,吴复夏驾机猛轰敌军,屡建战功,后晋升为中尉队员。1938年3月,26岁的吴复夏遭敌机截击,其座机右侧油箱中弹起火,命令其他战友跳伞,自己却驾机撞向敌机,壮烈牺牲,留给家人的只有泛黄的战地合影和无尽思念。

近五年来,吴永才奔波南京、重庆等地拼凑叔叔的生平,心中始终藏着一个愿望:泛黄的陈旧照片能用现代技术修复吗?接到吴永才的“求助”后,浙江传媒学院年轻教师蒋辰带着两名学生,反复观看历史影像,画出一张张历史还原图,并用AI创作成影像,经过一个月的反复打磨,才有了如今吴复夏烈士的战斗影像,并推出AI作品《凌空英雄》。

为了拍摄吴复夏“回家”,记者杜雪梅提前一天来到吴永才家中,吴永才便端上早已煮好的土汤圆和梅干菜烧肉。一问,才知道“这是我叔叔生前最爱吃的家乡菜,我明天要烧给我叔叔吃”。打开冰箱,100多颗土汤圆码 得整整齐齐,还有4斤新鲜猪肉,杜雪梅边拍边抹眼泪。

当纪录片《吴复夏烈士“回家”,侄子端出他最爱的汤圆和梅干菜烧肉》在潮新闻客户端推出后,有位上海网友留言:英雄从未遗忘,他们永远活在祖国和亲人的心中,AI只是让我们的距离更近了。

这样的感动还有很多。记者鲁杰在绍兴后堡村皋北抗日自卫队的采访,他发现80多年过去了,村民们都还一直惦记着朱队长等抗日英雄。记者包一圣在宁波采访95岁高龄的马萍芬,“父亲”二字是一种遗憾。父亲牺牲那一年,马萍芬才10岁,她的小妹妹还在母亲腹中,可父亲却再也没有机会看到自己的小女儿了。马萍芬因年事已高,她不想在有生之年留下遗憾。我们也在努力和时间赛跑,用AI圆烈属的“团聚”梦。

每一份回应,都是一次缅怀

两个月来,我们不仅收到烈士亲属的圆梦求助,还得到了历史研究者提供的珍贵线索,更有年轻的AI视觉团队主动加入……这些回应,像一束束微光,正慢慢汇聚成照亮英烈回家路的火炬。而每一份回应背后,都是一个关于思念、关于敬意、关于传承的故事。

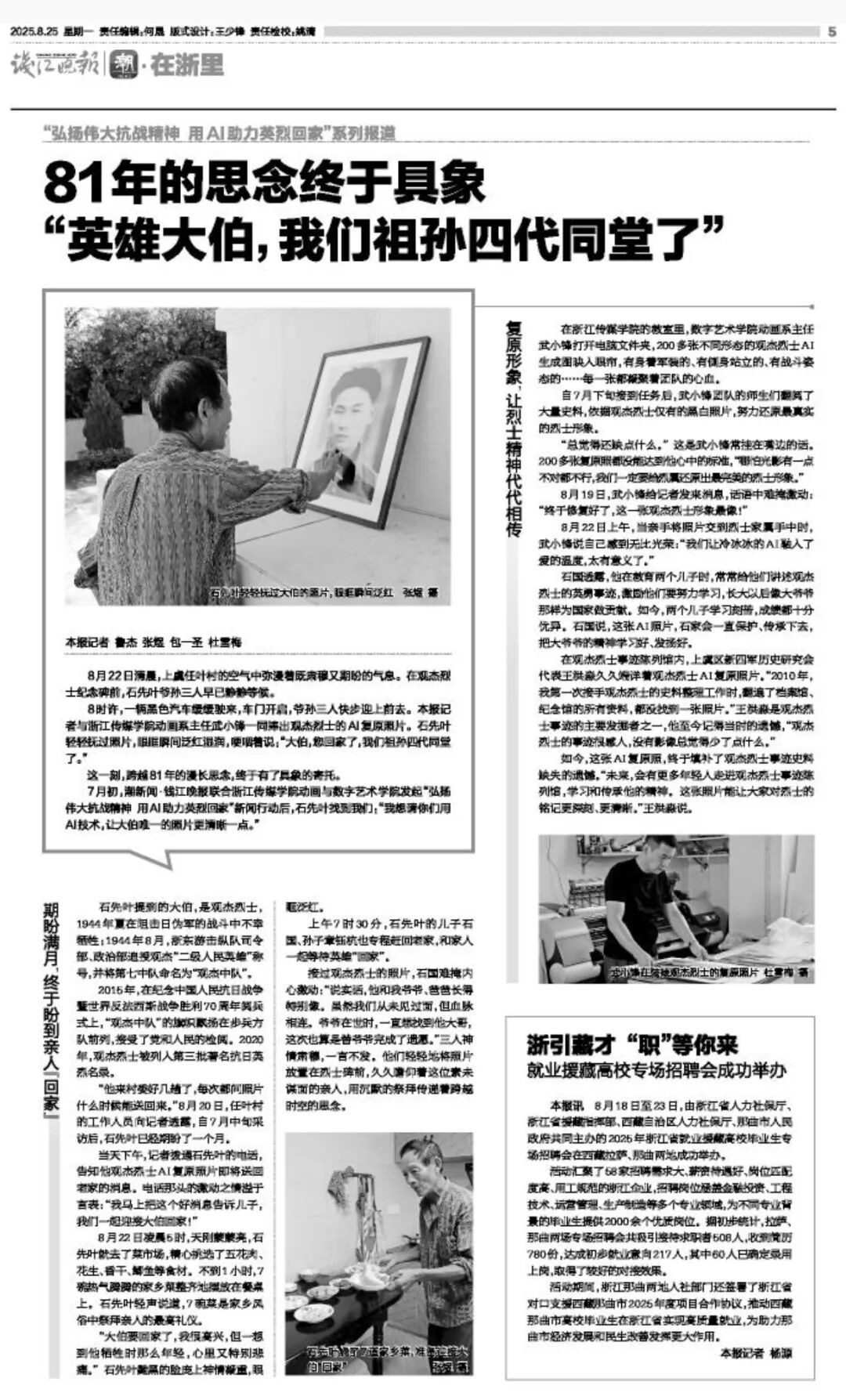

为了更好呈现这场跨越时空的“团圆”,弘扬伟大抗战精神,浙报集团潮新闻集结采编、技术、设计、传播等力量。7月起,在潮新闻客户端推出“弘扬伟大抗战精神 用AI助力英烈回家”新闻专题,在《钱江晚报》同步开设系列专栏,先后在报纸版面推出《“替我看看祖国的大好河山” 牺牲81年的烈士,与孙子重逢》《每一份回应,都是一次缅怀》《姑妈当年遥想的,正是如今的万家灯火》《84年来村民一直想见到他的真实模样——寻找队长朱铁群》《英雄大伯,我们祖孙四代同堂了》,并在《浙江日报》评论部推出评论《复原英烈模样,复现民族记忆》。在新媒体端,我们也通过潮新闻、《钱江晚报》等视频号、抖音号、微博、微信等渠道进行分发推送,其中送吴复夏“回家”、寻找寻队长等话题,仅在微博的传播超过千万。目前创作团队正在加紧开发和完善融媒产品。

送观杰烈士“回家”,观杰侄子说:81年了,终于见到英雄大伯。

用AI助力英烈走上“回家”之路才刚开始,还有很多英烈等着“回家”,还有很多英雄故事等着被讲述。让一个家庭了却心愿,让一段历史被更多人铭记,我们的努力就有意义。我们相信,用科技守护记忆,用行动传承精神,就是对英烈最好的告慰——他们未竟的事业,我们在守;他们牵挂的家国,如今很好。

著名抗战英烈观杰家属和家乡代表向潮新闻送来锦旗。

(来源:潮新闻 记者 蓝震 )