浙江宣传:一米宽 万米深

独家抢先看

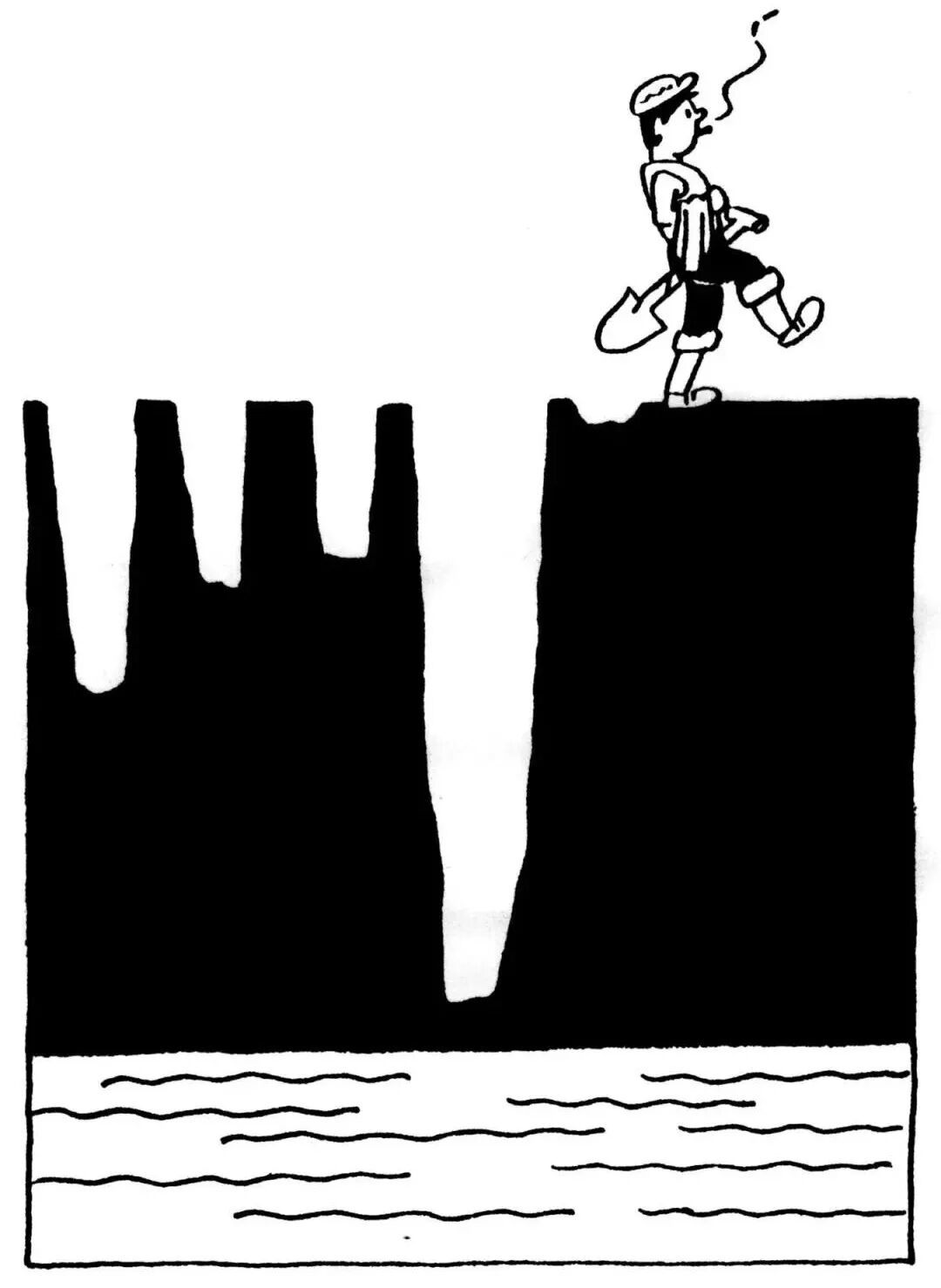

相信不少人见过这样一幅名为《挖井》的漫画:一人挥锹掘土,不停尝试,却在即将见水时放弃,最终一无所获、两手空空。画面一目了然、很基础,道理却不基础。

漫画《挖井》 图源:“讽刺和幽默报”微信公众号

古人对此早有洞察深思。孟子说:“有为者辟若掘井,掘井九轫而不及泉,犹为弃井也。”曾国藩在家书中谈求学之法:“用功譬若掘井,与其多掘数井,而皆不及泉,何若老守一井,力求及泉,而用之不竭乎?”而“样样通,样样松”的民间俗语也暗含警醒之意。

可见,为学做事,忌四处开挖、浅尝辄止,贵在找准“一米宽”,深耕“万米深”。

“一米宽”,先得选好切入点。“天下难事,必作于易;天下大事,必作于细。”一切复杂问题,都可拆解为简单事项,由易到难。当然,“一米宽”不是随意为之的“试一试”,也不是“一亩三分地”的“小算盘”,而是需要从“大处”着眼,把握应当着手的“小处”。古时许多士人热爱读书,其中一些人就因“专治一经”而成名家,像贾思勰、李时珍、徐霞客、蒲松龄等人正是深耕所长,在各自领域写就传世之作。如今互联网上,不少博主发挥自身特长,聚焦细分赛道,以过硬的实力圈粉无数,也印证了“出彩才能出众”的道理。

再有守好“一米宽”之界。现代社会选择纷繁,如果东一榔头西一棒,精力往往分散,很容易像寓言里的“钓鱼小猫”一样,徘徊于选择之间而无所得。选择是有成本的,每次放弃都意味着沉没成本的增加。在信息爆炸的今天,守好“一米宽”之界,恰恰源于对关键领域的深度聚焦。坚守初心、持续专注,才不会半途而废,更不会因为走得太远而忘记为何出发。就像浙江义乌的“双童吸管”,凭着每根吸管0.0008元的利润,成为了全球吸管行业的领头者。跬步之所以能“至千里”,恰是因为不摇摆的初心、不停歇的努力。

回看历史,有些人之所以功败垂成,多是因为行进路上逐渐偏离初心,信念不够坚定。我们在生活中如果守不好“一米宽”之界,早上立下的志向、做好的选择,晚上就纠结游移、推翻重来,那只会白白耗费精力、消磨热情。

“万米深”,不在于“万米”这个数字本身,而在于它代表着对专业主义、长期主义的一种追求。

“锲而不舍,金石可镂。”卖油翁“以杓酌油”的千万次重复,练就“惟手熟尔”的从容。太钢研发团队制造出0.02毫米厚度的“手撕钢”,其间经历711次失败,攻克数百个工艺难题,终在毫厘之间创造奇迹,“百炼钢做成了绕指柔”,这正是专业主义最深沉的豪情。《红楼梦》里有这样一副对联:“世事洞明皆学问,人情练达即文章。”具体到日常生活,有人喝千杯咖啡如喝一杯,也有人精研细品出百变风味;同样喝茶养花,也可以上升至茶道花道、哲学诗意的更高境界。

“万米深”不仅是物理意义上的深度,更是精神层面的沉淀。司马光呕心沥血十九载,终成《资治通鉴》这部皇皇巨著;马克思埋首研究40年,《资本论》成为影响世界的思想武器。屠呦呦带领团队收集2000余方药,历经数百次实验失败,最终成功提取青蒿素;居里夫人从1898年底发现镭元素,到1910年提炼出金属镭,横跨12年,经历无数次“从头再来”,才成为第一个两度获得诺贝尔奖的人。所有伟大作品和重大突破,都是深潜积累的“质变”。

图源:视觉中国

如果说“一米宽”是选择的智慧,那么“万米深”则是坚持的品质。

看准了就坚定干,方能成就“万米深”。“术业有专攻”,心无旁骛才能穿透岩层阻碍,见到地底下的源头活水。修钟表看似是“小技”,但故宫的钟表修复师王津能“择一事,钟一生”,用岁月打磨出极致技艺。“中国核潜艇之父”黄旭华隐姓埋名,用一生托举大国利器,“水下长征”一干就是三十年。他曾诚恳劝诫年轻人:“看准方向、坚持到底很重要。”我们该努力做到的,应是让“一时兴起”的热血,不陷入“半途而废”的结局,在日拱一卒的坚守中,翻过眼前的一座座山,触摸心中的一个个梦。

“万米深”,也能让“一米宽”变成“N米宽”。深度钻研不是闭门造车、画地为牢,而是在专业根基上触类旁通、融合创新。钱学森融合数学、物理力学等多学科知识,不仅实现了航天技术的突破,更以跨学科的系统思维推动科学进步。山东产业工人成文自学机械理论,20年间获200余项创新成果、5项国家专利,用实战打破“学历天花板”。真正的“深”,很可能孕育出更多的“广”。

当前,我们正处于一个变革涌动、创新无限的大时代。越是众声喧哗,越需要“一米宽,万米深”的定力。或许,最难的是掘至中途,看不到曙光,也很难回头。放弃何等容易,坚持需要勇气。越过山丘,才会发现:此前啃下的每一个“硬骨头”,都成了别人难以逾越的“高门槛”。此时,再回头想想,都是传奇。

不止个人,一家企业、一个区域同样如此。从“鸡毛换糖”到“买卖全球”,从“制造大省”到“创新强省”,浙江的发展之路,本身就是一部自我超越史,缔造了诸多在细分领域深耕的“单项冠军”。无论科技创新、产业转型,还是文化传承,都需要坚持做难而正确的事。

选择“一米宽”定位开干,挖至“万米深”尽己所能,自有清泉汩汩而出、活水源源不竭。

来源:浙江宣传