绿色+交通=?湖州这样做!

独家抢先看

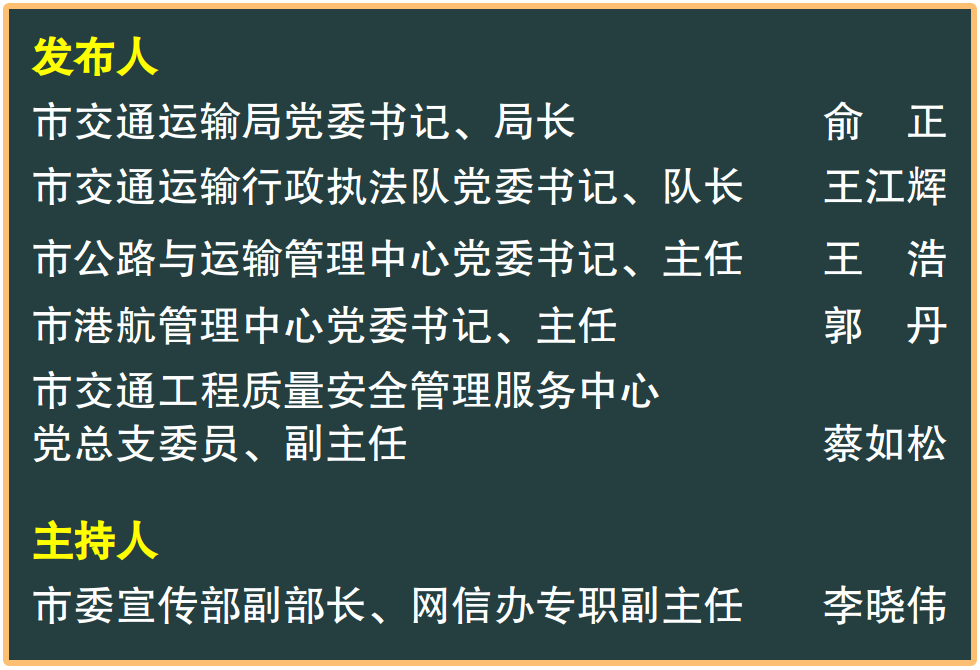

8月20日,湖州市举行“交通向绿而行・城市向美而生”——湖州市绿色交通发展新闻发布会,介绍相关情况,并回答媒体记者提问。

今年是绿水青山就是金山银山理念提出20年。20年来,湖州坚定不移打“生态牌”、走“绿色路”,打造形成了国家内河水运转型发展示范区、国家绿色出行城市、国家公交都市建设示范城市、国家“多式联运”和城市绿色货运配送示范工程创建城市等一批践行“两山”理念的交通范例,绿色交通发展水平走在全国、全省前列。

全面完善绿色发展体系

聚焦体系化推进绿色交通发展,坚持规划引领,编印了美丽公路建设、美丽航道建设、公共交通发展等系列专项规划。强化立法支撑,制定出台全省一般地级市首部道路运输领域立法—《湖州市客运出租汽车管理条例》,即将出台全国首部绿色航运领域地方立法—《湖州市绿色航运条例》。健全标准体系,编制完成全国首个地市级绿色交通标准体系,内容涵盖交通发展全领域,同步建立评估机制,设立5大领域、13个专项、26个具体评价指标,在体系化、标准化推进绿色交通发展上,形成了可复制推广的湖州模式、湖州经验。

全面加快运输装备更新

聚焦运输装备清洁能源化,深入推进客货运输装备电能替代,客运装备方面,大力实施公交车电动化改造和出租汽车行业市场化、电动化、融合化改革,2019年,在全省率先实现公交车100%电动化,出租车(含网约车)电动化率目前已达98%,占比全省最高。货运装备方面,相继获批开展新能源汽车全生态综合保障体系、内河绿色航运廊道等全国试点,淘汰老旧营运车船2940辆(艘),更新工程运输车、城市配送车、船舶等2101辆(艘)。当前,全力推进船舶全域电动化革新,计划利用5年时间,在全国率先实现营运船舶100%电动化。

全面推进发展方式转型

聚焦构建绿色低碳发展方式,引导绿色出行,在全国率先实现公交“纯电动化、2元一票制、移动支付、IC卡互联”四个全覆盖,实施公交线路“一键查询” 、主城区公交“最多换乘一次”、出租车电召“一键打车”三大工程,城乡交通运输一体化发展水平达到5A级,居全国最高。调整运输结构,发挥铁路、水路运输更加环保、更加经济的比较优势,持续推动大宗货物运输“公转水、公转铁”,铁路、水路货运量占综合货运量比例达到41%,港口货物和集装箱吞吐量,均居全省内河第一、全国内河前十,运输结构合理化程度全省领先。加强生态治理,创新打造“无尘干线路”,组建全省首个水上联勤生态警务站,在建工程全部达到扬尘治理“9个100%”要求,201座营运普货码头全部实现污染防治网格化监管,船舶污染物基本实现“零入河”。

全面布局低碳设施建设

聚焦低碳导向、零碳目标,建设美丽经济生态路,创新推行淤泥就地处理、废渣回收利用和污水无害分离等新工艺,杭长高速北延、长湖申线航道等工程获评部省级生态环保示范工程,杭宁高速湖州市区联络线工程获评美丽中国建设实践案例,全省率先实现美丽经济交通走廊达标县全覆盖。推进港口岸电全覆盖,建成港口岸电设施525套,实现主要码头、水上服务区、公共锚地全覆盖。出台全国首个地市级港口岸电补贴办法,岸电价格全国最低,岸电用量全省最高。打造绿色低碳服务区,建成低碳高速公路和水上服务区6个,总数全省最多;建成新能源出租车综合服务园1个、新能源重卡充电场站9个、高速服务区充电车位520个,全面促进高频使用车船绿色低碳发展。

发布会现场

发布人就大家关心的问题

作了回答

↓↓↓

问:湖州水网密布、河流众多,内河水运通江达海,成为了湖州连接世界的一条关键纽带,请介绍一下在打造内河水运方面,湖州的一些具体做法。

郭丹:

20年来,以集装箱运输、港口岸电建设、货船电动化为抓手,破难而进,先行先试,让水路运输成为了湖州连接世界的一条绿色纽带。

一是实现内河水运转型升级。众所周知,水运具有运能大、污染少、能耗低等优势。自2010年安吉上港首艘集装箱货船启航以来,湖州全力推进内河水运转型升级,先后建成4个集装箱码头、开通12条集装箱航线,截至2024年底,已累计完成集装箱吞吐量566.08万标箱,实现了年吞吐量从910标箱到90万标箱的飞跃,连续十年蝉联浙江内河之首。同时,为了实现内河通江达海,持续推进航道升级,相继开展了京杭运河湖州段、长湖申线航道西延、浙北高等级航道网集装箱运输通道、东宗线湖州段四改三航道整治等工程,在全省率先具备了内河三层集装箱船舶通达能力。目前,全市拥有四级及以上航道345公里,占比达29.39%,高等级航道基本成网。

二是加速港口码头低碳环保。2017年,联合多个部门签署了“湖州市绿色交通港口岸电工程”战略合作协议,拉开了湖州港岸电建设的序幕。2021年,又重磅推出《湖州市港口岸电推广应用补贴实施办法》,成为全国首个出台岸电使用专项补贴的城市,岸电价格从1.4元/千瓦时降至最低0.314元/千瓦时,大大降低了船民用电成本,也大大激发了船员靠港使用岸电的积极性,2017年至2024年,我市岸电使用量稳居全省内河首位,仅今年上半年,岸电使用量就达51.7万千瓦时,减少二氧化碳排放量438吨。

三是统筹绿色智能航运发展。到今年6月,湖州港注册营运货船3600艘,数量排位列全省内河第一,为了实现从高速发展向高质量发展的转变,加快实现船舶的纯电动化运营,成为了近年来致力的新目标。从2022年“东兴100”的运营,到今年5月“惊蛰号”的吉水,目前湖州已下水千吨级电动货船8艘,预计年底将达30艘。今年5月,市政府正式印发《湖州市推进船舶全域电动化 引领绿色智能船舶制造产业发展实施方案(2025—2030年)》,计划通过统筹推进电动船舶应用、充换电站布局、船用电池研制、高端船舶制造、智慧航运发展、保障体系构建等六大行动,到2030年建成并投运千吨级电动船舶1800艘以上,打造500亿级高端绿色智能船舶制造产业集群。目前,湖州已吸引了中国能建、国家电投、亿海蓝等相关领域头部企业投资布局电动船舶相关产业。

问:绿色出行对节能减排具有重要作用,公共交通出行是绿色出行的主要方式之一,与市民日常生活息息相关。请介绍一下湖州近年来在打造“车轮上的绿色”的一些情况。还有,在绿色出行方面,交通部门下一步会有什么打算?

王浩:

近年来,湖州交通始终将绿色出行作为提升民生福祉的关键抓手,成功创建了“国家公交都市”和“绿色出行城市”两项部级荣誉。

在出租车方面,湖州经历了油改气、气改电两个阶段。2007年,我市在全省率先启动“双燃料”车改造,至2010年“十一五”规划收官,“双燃料”出租车占比已达63%,极大地减少了对大气的污染。2020年,我市又按照“政府指导、行业推动、协会牵头、市场运作”总体部署,深入推进出租车“电动化、融合化、市场化”改革,并同步布局出租车充电桩建设。截至目前,全市客运出租车(含巡游车、网约车)新能源化占比达98.06%,位居全省第一。

在公交车方面,2018年初,提出实现“公交三个全覆盖”构想,即全市所有城市、农村公交车辆百分百纯电动化,城市、农村公交统一2元一票制,所有城市、农村公交全部实现手机移动支付。当年,吴兴区和南浔区就实现了公交“三个全覆盖”。2019年的12月,随着安吉县纯电动公交车辆更新完毕,湖州成为了全省首个全域公交“纯电动化、一票制、移动支付”全覆盖的城市。2021年,在全省率先实现了全域公交一体化。如今,公交服务也向更年轻化、智慧化的方向加速升级。近年来,湖州交通部门依托数字化赋能,创新推出动态公交,市民通过手机下单,公交车就会像打车一样“随叫随到”,同时,围绕“校、医、旅、政、企、民”六大场景,推出政企通勤、校园专线等个性化定制公交,市民多元化的出行需求正在不断被满足。

近年来,“车轮上的绿色”革命持续推进,正在为湖州这幅生态画卷增光添彩。比如全市1978辆新能源公交车,据初步估算,年均减少碳排放7万吨,相当于新增森林面积1000平方公里,环保效益非常明显。

下一步,将重点实施市区公交线网结构性重塑,科学构建层次清晰、功能互补的多层级线网格局,并进一步加大动态公交、定制公交、预约公交等新型服务模式的推广力度,为大家提供更方便、更舒适的绿色出行选择。

问:作为“两山”理念诞生地,湖州在交通运输执法中如何保障生态环境、推动绿色发展?

王江辉:

在交通运输执法工作中,始终把保障生态环境、推动绿色发展摆在突出位置,通过“严格执法监管”“强化源头防控”“推进智慧治理”多维发力,为绿色交通建设筑牢屏障。

一是严格执法监管。始终保持“零容忍”态度,全方位打击交通领域环境违法行为,先后组织“蓝盾3号”“利刃2号”“铁腕2号”等专项执法行动,采用“全域推进、排定计划、定向整治、错时打击”模式,系统内统筹市县执法力量进行联动,系统外与生态环境、公安交警、市场监管等部门开展协作,通过信息共享、联合执法、问题共治,形成生态保护合力。五年来,累计清理办结生态环保类案件5152起,其中大气防治类案件4777起、水污染防治类案件375起,有力提升了交通领域环境质量。

二是强化源头防控。紧紧围绕交通重点领域,靶向施策,从根源上减少污染。如:公路领域,严格落实清扫保洁与扬尘防控精细化作业标准,对国省道及农村公路实施12小时不间断保洁,重点路段加密清扫频次;水路领域,加强船舶和港口污染防治,引导4294艘船舶加装尾气抑制装置,完成24座重点监管码头输送设施与堆场封闭式改造,强化船用燃油质量监管,抽检进港船舶燃油合格率从2020年的79.26%提升至2024年的100%。

三是推进智慧治理。运用科技手段赋能生态监管,指导交通在建工程项目建设无人机“蜂巢”,以指定航线自主飞行覆盖日常排查死角,实现重大型项目无人机应用全覆盖,累计发现整改问题48个,有效破解施工扬尘动态监管难题。同时依托视频监控系统实时监管港口作业、船舶航行,及时处置污染隐患,创新推广船舶进出港报告与水污染物交付“双确认”机制,通过分析靠港作业船舶进出港报告与船舶污染物交付接收匹配情况,压实码头企业环保主体责任,目前全市港口企业“双确认”使用率超90%,为船舶和港口污染防治工作提质增效提供了有力支撑。

问:近年来,湖州的交通基础设施建设力度很大,请问交通工程建设方面如何践行“绿色发展”理念?

蔡如松:

绿色是湖州交通发展的底色。无论是投资几十万元、几百万元的农村公路项目,还是像湖杭高速等投资上百亿元的大项目,“绿色生态”始终融入交通工程建设的全领域、全过程。

首先是健全规范体系。先后编制了《交通工程扬尘管理标准化手册》《交通建设工程扬尘污染防治作业指导书》《交通建设工程施工扬尘分类管理制度》《交通建设工程扬尘防治工作指引》等,进一步明确了建设、施工、监理单位扬尘防控责任,同时建立了“红、黄、绿”牌综合检查评价制度,围绕问题、责任、整改“三张清单”,进行穿透式监管,确保交通工程建设过程中严格落实扬尘治理“9个百分百”。

其次是推进科技赋能。打造了集工程数据中心、智慧环保平台、视频监控平台等于一体的市交通工程监督信息平台,打通了施工现场与管理中心的数据连接,这相当于在工地上装上了“千里眼”和“顺风耳”,实现了扬尘提醒、远程预警、整改销号等全流程闭环监督,改变了以往尘土飞扬的场景。同时,又推出了生态智慧梁板场、河塘淤泥就地固化、雾化智慧喷淋降尘等新技术组合拳,打造了一批生态文明样板工地。

近年来,始终坚持“从源头抓起”的环保理念,引导工程项目在设计阶段就融入绿色生态元素。例如,杭宁高速公路湖州市区联络线项目采用生态环保选线策略,有效节约了土地资源,并最大程度保护了沿线生态系统和景观的完整性。项目后期还计划引入隧道LED照明光色双指标可控技术、隧道进出口光伏廊道建设等新技术、新工艺,以提升行车舒适性、安全性及环保节能水平。该项目已获评美丽中国建设实践案例。此外,杭长高速北延、长湖申线航道等工程先后获评部省级生态环保示范工程。

再举一个例子,湖杭高速吴兴至德清段全长44.9公里,是湖州单体投资最大高速公路项目,也是全省首条全线采用石灰处治土填筑路基的高速公路,其废弃土源资源化利用率达100%,不仅减少了扬尘带来的污染,同时节约废渣处置用地近970亩,真正实现了“变废为宝”和循环利用。

来源:湖州市新闻传媒中心