富阳 很有“文化”

独家抢先看

第一梯队

红色革命文化、富春山居图(黄公望)文化、竹纸文化、中医骨伤文化

红色革命文化

东洲保卫战历时55小时,激战三天两夜,击退日军近2000人的进攻,共歼敌50余人,缴获战马三匹和一批包括毒气弹在内的武器弹药。新登战役,七昼夜激战,以少胜多,新四军钢铁般的意志、顽强奋斗的精神,留于后人铭记传承。蔡九华1928年加入中国共产党,积极进行暴动农军的组织与筹划,被国民党抓捕后,坚贞不屈,是“富阳为党捐躯第一人”。

文澜阁《四库全书》抗战西迁首站研学中心

1937年8月5日至11月,夏定域、赵坤良与乡人保护杭州文澜阁《四库全书》秘藏五岭村石马头自然村,富阳渔山乡五岭村成《四库全书》抗战西迁首站。窈口湖田山接纳战士疗伤养病,为发展壮大革命队伍,作出不朽贡献。

富春山居图(黄公望)文化

670多年前,元代画家黄公望流连于富春山水,结庐隐居,创作出旷世名画《富春山居图》。《富春山居图》,被后世称为“富春山水无声诗”,被誉为“画中之兰亭”,是中国十大传世名画之一,富阳也因此成为了黄公望《富春山居图》的原创地和实景地,以及后世诗画名家的朝圣地。

黄公望隐居地景区

一幅《富春山居图》不仅展现了富阳富春江流域景观格局与人文气度,更体现了大象无形、天人合一的思想境界。画中山水与自然山水互为印证,体现了“富春山水终嘉遁”的隐逸禅思精神,成就了富阳心灵港湾、窥谷息心的诗意栖居主旨。

竹纸文化

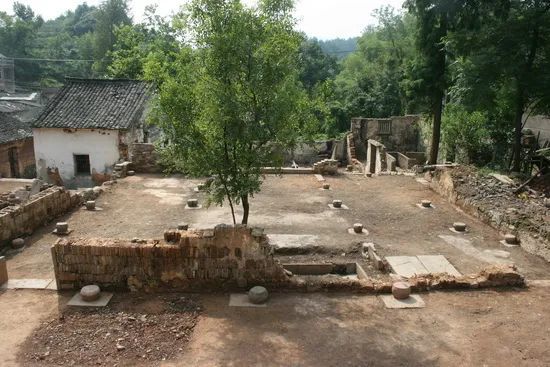

“京都状元富阳纸,十件元书考进士”,富阳是名闻全国的“中国竹纸之乡”,造纸可以追溯到汉代。到宋代,富阳手工造纸生产有了长足发展,元书、井纸、赤亭纸,被誉为三大名纸,成为朝廷“锦夹奏章”和科举试卷的专用纸。至清代更是旺销京津沪杭,有“富阳一张纸,行销十八省”之说。“说纸,必说富阳纸。”泗洲造纸作坊遗址,是富阳竹纸繁华背后最好的印证,越竹斋元书纸非遗传承基地等彰显造纸名乡的当代魅力。

富阳竹纸

中医骨伤文化

富阳张氏骨伤,源自场口镇上图山村。第四代张绍富总结出50余种徒手正骨手法,革新祖传“杉树皮小夹板固定治疗骨折”方法,被誉为“富春江畔活华佗”,他的传人们在继承中创新,使富阳中医骨伤蜚声全国。

第二梯队

富春文化、富春江文化、郁氏文化、二董文化、三国文化、东吴文化、孝善文化、清廉文化、越剧文化、隐逸文化

富春文化

富阳古称富春,秦始皇统一中国后,将天下分为三十六郡。其中会稽郡下辖26个县,富春为其一,至今已有2200多年的建制史。东晋太元十九年,为避简文帝生母宣太后郑阿春的名讳,富春更名为富阳。地理上江北为阳,江南为阴。因县治在富春江北,故称富阳。“水送山迎入富春,一川如画晚晴新。”富春县、富春江、富春山、富春街、富春山居图、富春湾新城等等,给人带来无限遐想。

何建伟 摄

富春江文化

“天上有条白河滨,地上有条富春江”,秀美的富春江,是人们心中一首永恒的歌,诗情画意,孕育了富春江文化。“三十七年十月癸丑,始皇出游……过丹阳,至钱唐,临浙江,水波恶,乃西百二十里,从狭中渡。”就此,富阳有了“秦望桥”。

何建伟 摄

郁氏文化

郁华,清光绪三十一年考取官费留学日本,清宣统二年获法学学士学位回国。民国元年任京师高等审判厅推事、北京政府大理院推事等职,后任大理院推事,兼司法储才馆及朝阳大学等院校刑法教授。著有《判例》《刑法总则》《静远堂诗画集》《郁曼陀陈碧岑诗抄》等。民国二十八年11月,被敌伪特务伏击身亡。在富阳鹳山建有郁华烈士血衣冢,郭沫若撰写《郁曼陀先生血衣冢志铭》,马叙伦书成刻石。

郁达夫故居

郁达夫,中国现代作家,是新文学团体创造社的发起人之一,在文学创作的同时,积极参加各种反帝抗日组织,先后在上海、武汉、福州等地从事抗日救国宣传活动,其文学代表作有《怀鲁迅》《沉沦》《故都的秋》《春风沉醉的晚上》《过去》《迟桂花》等。1952年,中华人民共和国中央人民政府追认郁华、郁达夫为革命烈士。

二董文化

董邦达,雍正十一年进士,乾隆二年授编修,官礼部尚书,谥文恪。董诰,董邦达之子,乾隆二十九年进士,历任礼、工、户、吏、刑各部侍郎,《四库全书》副总裁,奉命辑《满洲源流考》,充武英殿总裁,以至文华殿大学士。四十四年,任军机大臣,旋任户部尚书,亦擅绘事,其所进呈画本,均经乾、嘉二帝亲笔题咏,收于《石渠宝笈》。

三国文化

富阳即东汉三国时的富春,是孙吴政权创立者孙权父子的故里,具有深厚的三国文化底蕴。三国时代鼓角争鸣、战争频仍。226年,分丹杨、会稽、吴三郡之地十县为东安郡,设治于富春城北18里。在富阳,后世有“活金死刘”说法。如今,渔山墅溪刘备后代、场口上村曹操子孙、龙门孙权后裔,和谐生活于富阳境内。

东吴文化

三国时期立国最久的是吴国,吴大帝孙权是富春人。王洲,孙钟瓜圃,孙坚崛起之里,富阳三国东吴文化发源地,富春江、瓜江、壶源溪“三水环绕”。“孙钟种瓜”,是三国东吴文化的源头。

东吴文化是构成三国文化高堂邃宇的重要组成部分,在三国文化发展史上占有重要的地位。在魏、蜀、吴三国中,吴虽立国最晚,但自孙氏割据江东算起,则其政权最早建立,历时也最久。出现“空城计”“斩华雄”“孙权劝学”“孙权射虎”“草船借箭”“以茶代酒”等许多典故和成语。

孝善文化

富阳孝善薪火相传、历久弥新,大孝子有东汉末年为人至孝的孙钟、北宋东梓关孝子许彧、南宋渌渚孝子周雄、元代新登孝子周德骥、清代大源新关孝子蒋元顺、环山诸家坞孝子胡谦、常绿大章村孝子章超等。

周雄雕像

尤其周雄信俗遍及浙皖苏赣四省,周雄神受到宋元明清四朝六位皇帝的十一次敕封。“孝子祭”于2014年11月被列入第四批国家非物质文化遗产名录,2018年起,在渌渚连续举办“民间民俗·多彩浙江”周雄孝文化节活动。

清廉文化

董诰,嘉庆二十三年,病剧而卒。嘉庆帝亲临祭奠,御制哀诗有“只有文章传子侄,绝无货币置庄田”之句,赐谥文恭。盛鸿,历任直隶肥乡、西宁、灵寿、完县、广昌、曲州、青县等县知县,保安州知州。公明廉洁,时人誉为“直隶第一清官”。

越剧文化

出生于富阳新登的徐玉兰被公认为越剧三大名小生之一,1947年,以徐玉兰名字命名的玉兰剧团在上海成立;1953年,徐玉兰与越剧队赴朝鲜抗美援朝前线慰问演出。1957年,徐玉兰与王文娟主演的《北地王》《红楼梦》正式上演,被誉为徐派小生的两大丰碑。如今,富阳越剧传习院坚持守正创新,作品深得群众喜爱,屡获大奖。

隐逸文化

自东汉严子陵隐居富春江,博得“万古清风”的美名后,富春江就成了名人高士出世隐逸的首选之地。在文化人的眼中,能够在富春江上“青笠绿蓑、独钓风月”,是一件令人心旷神怡的快事和乐事。

鹳山(骆晓飞 摄)

富阳境内有桐洲、赤亭山、鹳山这三个严子陵垂钓处。历代文人墨客慕名而来,临江缅怀严光先生风骨,最终令富春江成了中国文人的心灵归帆之处。

第三梯队

宗祠文化、佛教文化、耕读文化、诗词文化、书法文化、渔文化、茶文化、富春宋韵文化、饮食文化

宗祠文化

宗祠是家族精神的象征与标志。龙门孙氏宗祠,正中间挂着状元牌匾,每年举行盛大的祭祖仪式。

富阳长春章氏大宗祠,有“状元祠堂”美誉。

大源蒋家村蒋氏宗祠堂上楹联:“青田学士西湖老炎汉世家赵岭绵”,说的正是蒋家的来路。

蒋氏宗祠

大源觃口村盛氏宗祠保留和呈现出清代中期江南地区所特有的装饰风格,大门两侧的八字门墙上,嵌有“流分南渡”“派衍东南”对联石碑,见证了盛氏一族择东南之地繁衍生息的发展历程。

湖源窈口村潘氏宗祠,又叫聿追堂,“聿追”出自《礼记·礼器》,先祖希望后辈不忘祖制,传承亦耕亦读、树德崇善的好家风。

佛教文化

三国吴时,佛教开始在江南传播,作为孙权故里的富春,遂有了因缘牵连。富阳佛教始于东晋,盛于唐宋。东晋隆安五年(401),新城乡贤孙邳,在新城县(今属富阳)城南七里的渌渚青峦山,晋郭文举隐居地之侧建佛宇,请于朝,赐额“碧流”,即后来的碧沼寺,是富阳最早的寺院。

碧沼寺遗址(来源 富阳博物馆)

南朝梁大同三年(537),富阳县城之西已建有荣国寺(宋大中祥符年间改称永宁寺),“众皆服其征感,富阳始家家立圣像,坐以饭之”,为富阳城区建寺最早。

在中国佛教史长河中,出现过南朝法旻、唐代鸟窠禅师道林、元代中峰明本、明代一初守仁等富阳籍高僧,他们精通佛理、道行高深,为佛法的传播和弘扬做出过特殊贡献。

耕读文化

千百年来富阳一直传承“耕读文化”,龙门古镇有许多带“耕”字的厅堂,如怀耕堂、礼耕堂等,这些厅堂的命名实质上是传承了龙门孙氏的祖训——耕读传家,其中最负盛名的当属耕读堂。

耕读堂

耕读堂位于龙门溪中段,厅内悬挂着“耕读世家”“大挑一等”等匾额,正中柱联“古今来几许世家无非积德,天地间第一件事还是读书”,为清代贤臣董诰所撰写。在耕读传家的优秀传统熏陶下,耕读堂房族出现过许多俊贤硕儒。耕读文化是中华文化的优良传统,包含做人、行事、信仰各个方面。随着时代更迭,耕读文化的内涵也在不断变化和丰富。

诗词文化

孔子言:“仁者乐山,智者乐水。”山水与道德体验具有某种相同处,被赋予了某种美好。山与人,可成为相互欣赏的对象,甚至成为朋友,正如辛弃疾“我见青山多妩媚,料青山见我亦如是”。“风烟俱净,天山共色。从流飘荡,任意东西。自富阳至桐庐,一百里许,奇山异水,天下独绝。”“鸢飞戾天者,望峰息心;经纶世务者,窥谷忘返。”在南朝诗人吴均笔下,富春山水既使人心旷神怡,也给人一种亲近、回归自然的渴望。在富阳,苏轼留下了《净因院竹轩》《独游富阳普照寺》《新城陈氏园次晁补之韵》等诗篇。

中唐以后,富阳境内涌现了不少著名的本邑诗人,唐有施肩吾、罗隐,宋有谢绛祖父孙三代诗人,加之梅尧臣、黄庭坚两位女婿,萃诗人于一门。清代董邦达、董诰父子,现代郁曼陀、郁达夫兄弟,对家乡富阳山水风物的吟咏,颇多佳作。

施肩吾纪念馆

这一系列诗词名篇中,既有鸿篇巨制的古体诗,亦有语句精炼的律诗绝句、活泼轻快的竹枝词,庞大的诗人群体、丰赡的诗词作品、深厚的文化沉淀,是富阳作为诗路文化带“文献名邦”不可或缺的一份瑰宝。传至当代,富阳文学氛围浓厚,麦家获茅盾文学奖,方格子等作家层出不穷,佳作不断。

书法文化

唐代书法家、书法理论家孙过庭,擅行、楷,尤长于草书,师承王羲之、王献之,著述《书谱》两卷,在书法理论史上占有重要地位。当代富阳书法爱好者众多,加入中国书协人数远超周边。

渔文化

渔文化。一江春水一江鲜。陶渊明在《搜神后记》里叙述“宋元嘉初,富阳人姓王,于穷渎中作蟹簖”。富春东三十里有渔浦。渔浦,虞舜渔处也。生活在沙洲上的渔民,常常父业子继,数代人都以捕鱼为生。民国二十年(1931)《浙江经济记录·富阳经济概况》载:“各户皆撑小船,是谓九姓渔民……常年漂泊江内捕鱼为生,互相结亲,自成眷属,遍及整条大江。”

鱼市码头(朱启平 摄)

陈家弄亲水平台的鱼市码头,是富阳最大的富春江野生鱼交易市场,渔民捕捞作业后,停靠于此,市民都喜爱到此选购江鲜。建筑上的鱼纹雕刻,剪纸的“双鱼图”“鱼龙图”,民间文艺“鹤蚌舞”等,也传递出渔文化的内涵。

茶文化

富阳多茶,多茶人,茶香飘逸。据“茶圣”陆羽《茶经》记载,早在唐代,富阳便是盛产茶叶的十州五十五县之一;宋代,富阳“西庵茶”闻名天下;明清两代,富阳安顶云雾茶被列为贡茶;千百年间,富阳涌现了富阳旗枪、安顶云雾茶、鹳山龙井、拔山高峰茶等佳茗,茶香代代相传。安顶云雾茶是杭州十大名茶之一,其炒制技艺被列为杭州市非物质文化遗产。

安顶茶园

非遗文化

富阳拥有竹纸制作技艺、张氏骨伤疗法、孝子祭等3项国家级非遗代表性名录项目,有罗隐传说、龙门九月初一庙会等15项省级名录项目,有雕版印刷术、竹刻、传统装帧技艺等36项市级非遗名录项目,有根雕、剪纸、常绿板龙等143项区级非遗名录项目。非遗代表性传承人152名,其中国家级3名,省级14名(不含国家级)。

常绿板龙

富春宋韵文化

小隐山在富阳城北,南宋《咸淳临安志》记载:“小隐书室,富阳县小隐山,谢绛一度居此。子景初、景温筑书室于山半,又构双松亭于前。”范仲淹专门为它写下《留题小隐山书室》:“小径小桃深,红光隐翠阴。是非不到耳,名利本无心。笋迸饶当户,云归半在林。何须听丝竹,山水有清音”。

鼓亭锣鼓

宋韵文化在富阳打下的烙印,还有鼓亭锣鼓。鼓亭锣鼓也叫古亭锣鼓,在民间又叫细乐锣鼓。它是浙江省非物质文化遗产,有“南宋音乐的活化石”“江南丝竹的鼻祖”之称。在富阳的东洲街道、环山乡一带,依旧流传着这种古老的民间艺术形式。

饮食文化

“富春山居图里游出的鱼,春江花月夜里捞出的鲜”,富阳饮食以清淡、鲜美、细腻为主要特点,注重食材的原汁原味。万市暖碗“温暖人心”,永昌臭豆腐“臭名远扬”,东坞山豆腐皮“素食顶流”,葛溪螺蛳雅化为“葛溪之吻”,都选用当地新鲜的食材,烹饪方式以清蒸、炖煮、白灼等为主,保留了食材的营养与鲜美,展现出富阳人对生活品质的追求和对饮食文化的独特理解。

富春江鲜

作为特色地域文化,富春山居文化既是优秀传统文化,又是新时代现代文化。地域文化的价值在于它构成了丰富多彩的中国特色社会主义文化,体现了中国文化的生命力。

来源:富阳发布(黄玉林/文)