生态湿地无限好 创新发展再出发

独家抢先看

2020年3月31日,习近平总书记来到杭州西溪国家湿地公园,沿着绿堤、福堤一路察看,就西溪湿地保护利用情况进行考察调研。习近平总书记的谆谆嘱托,成为西溪湿地保护、管理、经营、研究工作的行动总纲。五年来,西溪湿地在生态保护、文化挖掘、城市共生、智慧治理、发展创新等方面交出了怎样的“答卷”?

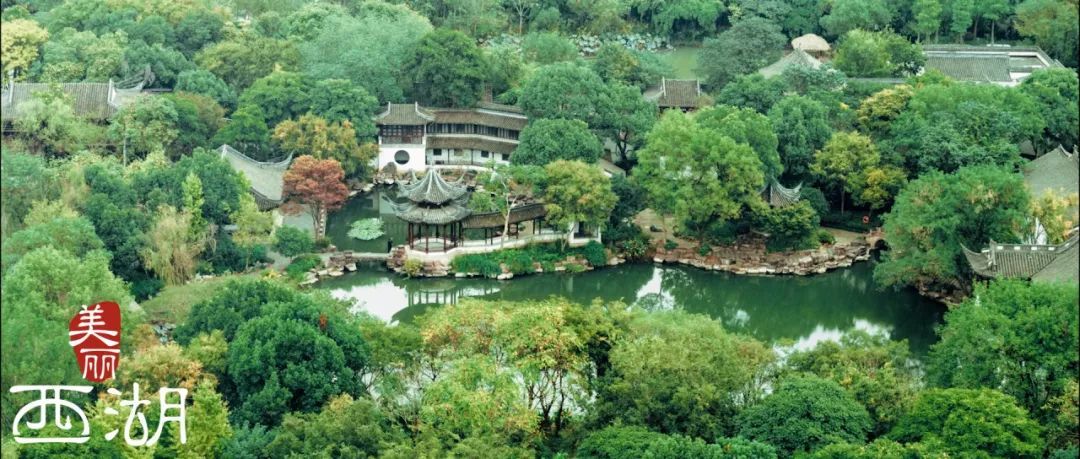

春日的西溪湿地,碧波荡漾,白鹭翩跹,火柿新叶初绽,游人摇橹穿行于蜿蜒水道间。

从晨曦初露到夕阳西下,西溪湿地展现着它多变而迷人的风貌。这座中国首个国家湿地公园以“保护与利用双赢”的“西溪模式”,悄然完成了一场“进化”。

从生态公园的初步规划到生态文明建设的重要窗口;从不为人知的一片城市次生湿地到闻名遐迩的旅游胜地;从单一的生态保护功能到多元化的服务功能;从依赖政府主导到形成多方参与的共建格局……这些年,西溪湿地一直在发展,一直在前进。

2020年习近平总书记在西溪湿地调研考察时指出:“要在建设人与自然和谐相处、共生共荣的宜居城市方面创造更多经验。”五年来,西溪湿地在实践中探索更多可能性——文化创意在这里生根,科技手段为生态护航,农文旅融合激活传统基因……西溪湿地以其独特的方式迈向发展的新征程。

经过多年精心守护,西溪湿地已呈现出物种丰富、生态平衡的盎然生机,这片“城市绿肾”不仅环境优美,更蕴藏着可持续发展的宝贵资源。

但在西溪湿地这片“物种基因库”中,保护从来不是静态的守候,而是以科学为引擎的动态实践。要让这片水域永葆生机,离不开精准的监测、系统的研究和创新的修复技术。

西溪湿地与杭州师范大学、浙江大学、浙江省水利河口研究院等多家高校及科研机构深度合作,构建起一张覆盖“水-陆-空”的立体科研防护网。

依托浙江省湿地智慧监测与生态修复重点实验室,杭州师范大学的科研团队为西溪湿地装上了“生态CT”。通过卫星遥感动态监测平台,实时追踪湿地面积变化等宏观指标,并开展水体、土壤、生物等微观指标的常态化监测。

“目前,杭师大与湿地正在推进‘西溪湿地全域水质与地温反演’和‘西溪湿地生态环境监测’等项目,这些数据不仅支撑着保护规划的制定,更转化为研学课程中的实验道具,让科学知识从实验室走向公众。”西溪湿地相关负责人介绍。

浙江省水利河口研究院的科学家们化身“湿地水利工程师”,通过河塘水力连通数值模拟研究,厘清了西溪错综复杂的水系网络特征。针对游船导致的岸坡侵蚀问题,研究团队计算出的“船行波侵蚀通量”揭示了波浪冲击的量化规律,为减缓岸坡侵蚀提供措施建议。

浙江大学的研究者们则专注于湿地“植物图谱”的绘制,系统调查研究了西溪湿地全域范围内乔木、灌木和草本植物的种类及分布地。这些数据不仅为文创IP开发提供了生物学依据,更确保了开发过程中的生态红线不被触碰。

从杭师大的“生态心电图”到省河口院的“波浪方程式”,再到浙大的“植物基因库”,这些科研合作揭示了西溪湿地生态保护的未来方向:用科技之手解开生态密码,从而实现真正的可持续发展,让西溪湿地再活千年。

西溪湿地,不仅有得天独厚的生态资源,也有源自千年积淀的人文底蕴。无论是文学创作、艺术作品还是影视拍摄,都能在这里找到灵感源泉。

西溪湿地也正将这份厚重的文化积淀转化为创新发展的澎湃动能。

“西溪湿地文化底蕴深厚,环境优美,自古以来便吸引了众多文人墨客。我们充分发挥西溪湿地的名人文化优势,重点发展影视文化艺术产业。”西溪湿地相关负责人介绍。

位于西溪湿地桑梓漾区域的西溪创意产业园,经过多年的发展,从昔日的渔村水荡蜕变为“城市水上会客厅”。

西溪创意产业园吸引了众多知名作家、艺术家以及影视企业入驻,刘恒、余华、麦家等13个名人工作室星罗棋布;浙江影视集团、华策影视等一大批优质文创企业扎根于此。2020年底,浙江省之江剧本创作研究中心(之江编剧村)在西溪创意产业园正式启用,聚集了刘和平等15位顶尖编剧。

▲图为西溪文化创意产业园内的麦家理想谷。

随着这些企业、工作室的入驻,成功举办了多项文化活动,涌现出了多部优质文化影视等原创作品,这些都证明了西溪湿地作为文化创意产业基地的巨大潜力。

西溪创意产业园也先后获得“浙江省重点文化产业园区”“浙江省影视创作拍摄示范基地”“浙江122工程首批示范文化产业园区”等荣誉,成为国内影视产业创作重要集聚区。

在2025年2月举办的西湖区文创大会上,西溪创意产业园内引进的“中国电视艺术家协会编剧创作研究中心”在众多文化现象中脱颖而出,上榜“十大文化热点现象”之一。

凭借得天独厚的条件和持续不断的创新努力,西溪湿地还将开辟更广阔的发展空间,进一步激活文化新质生产力。

在西溪湿地,文创产品不再是简单的旅游纪念品,而是激活传统基因、连接生态保护与产业发展的新引擎,成为推动西溪湿地可持续发展的支柱性产业之一,给予这片生态净土更多的发展可能性。

经过多年发展创新,西溪湿地的龙舟、火柿等文化符号都通过文创产品被演绎得淋漓尽致:“火柿映波”珐琅杯截取临水柿树倒影,橙红与碧绿碰撞出惊艳视觉效果;“猫气死”钥匙扣萌趣十足;“西溪四季帆布袋”让游客把西溪记忆带回家……

西溪湿地还通过多元合作拓展文创边界。2025年初,“00后”非遗博主陈喜悦用20种传统技艺复刻《太平春市图》,秦淮花灯与徽州鱼灯在湿地重现,让静态的历史画卷变为可体验的活态文化。与潮牌BAMBOOMATES联名的“竹竹鸟铺”系列,将夜鹭、绿头鸭等湿地精灵设计成潮流单品,实现生态元素向生活方式的渗透。这种“非遗+网红”“生态+潮玩”的跨界模式,让文化传播突破了景区边界。

农文旅融合则让湿地的“生产性保护”更具烟火气。西溪火柿节的“快乐柿民”已不仅是采摘活动,更被赋予“柿业有成”的美好寓意;富贵农场的时令采摘卡,用草莓、桑葚串联起城市家庭的四季农耕体验;河渚街市集上,小麻花的甜香与打年糕匠人的吆喝声交织;融合宋韵文化与高科技的沉浸式大戏《今夕共西溪》将国家5A级旅游景区化为天然剧场……这些项目巧妙地将湿地生产的绿色食品、药材等资源转化为可参与、可消费的文化体验,形成“生态-生产-生活”的良性循环。

从一只杯子到一场大戏,西溪湿地证明,当文创产业深度嫁接生态本底与文化基因,传统保护区也能生长出蓬勃的新经济形态。

“可持续发展”的场景,于西溪湿地而言,是艺术家在树屋里画漫画、无人机在芦花丛中巡检、科研人员在湿地采集生物数据、火柿市集的欢声笑语……这些碎片共同拼出的蓬勃图景。

“可持续发展”的内在,于西溪湿地而言,是用文化创意激活底蕴、用先进科技精准保护、用生态福利反哺民生,进一步提升其生态、文化和社会价值。

“可持续发展”的未来,于西溪湿地而言,是在生态与人文交融的这条道路上继续探索,砥砺前行,成为一个更加美丽、更具活力的“城市绿肾”,为人类与自然和谐共处树立典范—— “把西溪变得更美,把杭州扮得更靓”。

来源 | 美丽西湖

记者 | 刘嘉慧

制图 | 鲁俐