写进省政府工作报告一年后 良渚文化大走廊交出怎样的答卷?

独家抢先看

良渚古城遗址公园

本周是浙江“两会时间”,代表委员们的热议中,“担负起新时代的文化使命”是重要话题。

浙江正建设高水平文化强省。今年的省政府工作报告提出,要健全文化遗产保护传承体制机制,繁荣文化发展事业,培育壮大文化产业。

这些举措,正在杭州市余杭区举全区之力建设的良渚文化大走廊上践行。良渚文化大走廊建设,此前被写入2024年浙江省政府工作报告,是促进文化产业高质量发展的重要举措。

如今,已到一年期限的“阶段考”。良渚文化大走廊建设交出了怎样的答卷?

小古城遗址庙山发掘区 浙江省考古所供图

保护第一

东西向横贯余杭北部的良渚文化大走廊,文化资源众多——

拥有良渚古城遗址、京杭大运河(余杭段)、径山茶宴三大世界级文化遗产,涉及各类文物保护单位38处、文物保护点30处、历史街区1处、历史建筑84处,文物数量占余杭区的74.8%。

“‘保护第一’原则是良渚文化大走廊建设的核心,也是我们工作的出发点和落脚点。”良渚文化大走廊建设工作指挥部相关负责人说。

保护着眼于全局。

2024年8月,浙江省政府批复《全国重点文物保护单位良渚遗址和鲤鱼山—老虎岭水坝遗址保护总体规划(2021—2035)》。这是对2013年《良渚遗址保护总体规划》的迭代更新。

“新《总规》为有效保护、合理利用良渚遗址提供了科学依据。”良渚遗址管委会规划建设局局长朱曙峰说。同时,2019年10月公布为全国重点文物保护单位的“鲤鱼山—老虎岭水坝遗址”整体纳入新《总规》,实现两个“国保”协调统一。

另一处全国重点文物保护单位小古城遗址也有了更多考古研究成果,发现了院落型建筑群、人工堆筑台体、水门及木构件等一系列重要商时期遗迹,刷新了学界对浙江商时期考古重要性的认识。

当下,良渚文化大走廊建设工作指挥部正加快推进小古城遗址规划编制,统筹做好小古城遗址保护传承与周边开发建设。

保护亦着眼于细微。

2024年7月8日,全国首个南方潮湿环境土遗址保护专业实验室在良渚揭牌。实验室团队迭代升级了抑制土遗址剖面苔藓、霉菌生长的环保植物精油,使其抑制有效期更长。

实验室还同步进行“不同波段灯光物理法防治生物实验”。生物的生长受到温度、湿度和光照的影响,光照是目前最适宜改变的一个参数。目前,实验室团队已初步筛选出可以抑制遗址剖面上藻类苔藓生长的灯光。

流淌5000年的良渚港,见证了良渚地区的发展变迁。2024年,良渚港历史文化资源调研启动,搜集整理良渚港区块历史遗存与文化标识,完成调研报告6万余字。

此外,更多的保护研究机构在大走廊集聚:中国古迹遗址保护协会考古遗产管理专业委员会成立,良渚国际考古中心和国家重点地区考古标本库房(浙江)揭牌……

“保护第一”的共识,在良渚文化大走廊建设中更加凝聚。

第二届“良渚论坛”嘉宾观看径山点茶表演 董旭明 倪雁强 摄

持续上新

建设良渚文化大走廊,是余杭以廊道式推进文化发展的重要改革举措。

良渚文化大走廊建设工作指挥部相关负责人表示,这一年来,在文明交流互鉴、优秀传统文化“两创”等领域持续上新,形成了一批标志性成果。

先看文明交流互鉴。

2024年11月下旬,第二届“良渚论坛”成功举办,来自60多个国家和地区的中外嘉宾,聚焦考古、文学、音乐等领域,深入开展文明交流互鉴理论研究,探讨实践路径,谋划合作方向。

在一场场精彩的对话中,思想交流碰撞,畅谈美好前景,凝聚起各个国家和地区文化界携手践行全球文明倡议的共识。作为文明交流互鉴平台,“良渚论坛”的国际影响力和知名度迅速提升。

在良渚古城遗址成功申遗5周年之际,良渚遗址也加快了“走出去”“引进来”的步伐:“何以文明·遇见良渚”2024全球巡展先后走进英国、俄罗斯、秘鲁等国家(地区)举行特展;2024年“杭州良渚日”期间,良渚古城与西班牙托莱多古城“对话”;“古希腊的旅程(暂定名)”展览官宣将来到良渚……

再看优秀传统文化创造性转化、创新性发展。

在良渚文化大走廊“文化+”产业政策支持下,199家规上文化企业、18家文化类国高新企业、2家文化类上市企业集聚大走廊,2024年新引进各类“文化+”人才38人,“文化+”产业主营业务收入有望突破40亿元。

为将丰富的文化含量变为响亮的文化声量,2024年10月,良渚文化大走廊正式推出“十大图景”:莫角听风、良博映玉、瑶山望日、石坞微澜、文润藏珍、禅茶一径、三白渔歌、南山造像、鸬鸟觅梨、独松戍歌……每一个图景背后,都是一份厚重的文化积淀。

当下,指挥部正谋划围绕“十大图景”对大走廊范围内的旅游资源进行整合,串珠成链,通过提升景观品质、完善基础配套、串联精品游线,打造“四季有景、移步换景”文化之廊。

此外,借力“良渚古城遗址”被列入人教版七年级《中国历史》上册教科书正文,“跟着课本游良渚”研学产品不断丰富;以玉为名,创造性融入良渚文化元素的玉湖综合体成为杭城新网红;依托径山文化,登高、丰收、培福等系列文旅活动不断上新……

在交流互鉴和文化“两创”中,“五千年中国看良渚”金名片不断擦亮。

良渚5000+艺创综合体

兴城惠民

良渚文化大走廊所在的余杭北部地区,发展受文保、环保、农保等制约,发展相对滞后。因此,在余杭的谋划中,良渚文化大走廊亦是共富之廊,是文化赋能共同富裕的探索。

文化赋能,项目为王。

2023年底,良渚文化大走廊建设工作指挥部统筹实施首期“十大工程”涵盖文化传承保护、文旅融合发展、产业迭代升级和城乡公共服务补强等多个领域。

良渚5000+艺创综合体在2024年“杭州良渚日”期间开园,是一座以文化创意和艺术展览为主题的新型园区,正面向全球招商;径山茶文化公园样板段“梦山径”亮相,主打禅茶文化体验;全长约103公里的良渚文明探索步道,首期良渚博物院至十里渠段已建成,成为骑行、徒步爱好者的又一个“网红打卡点”……

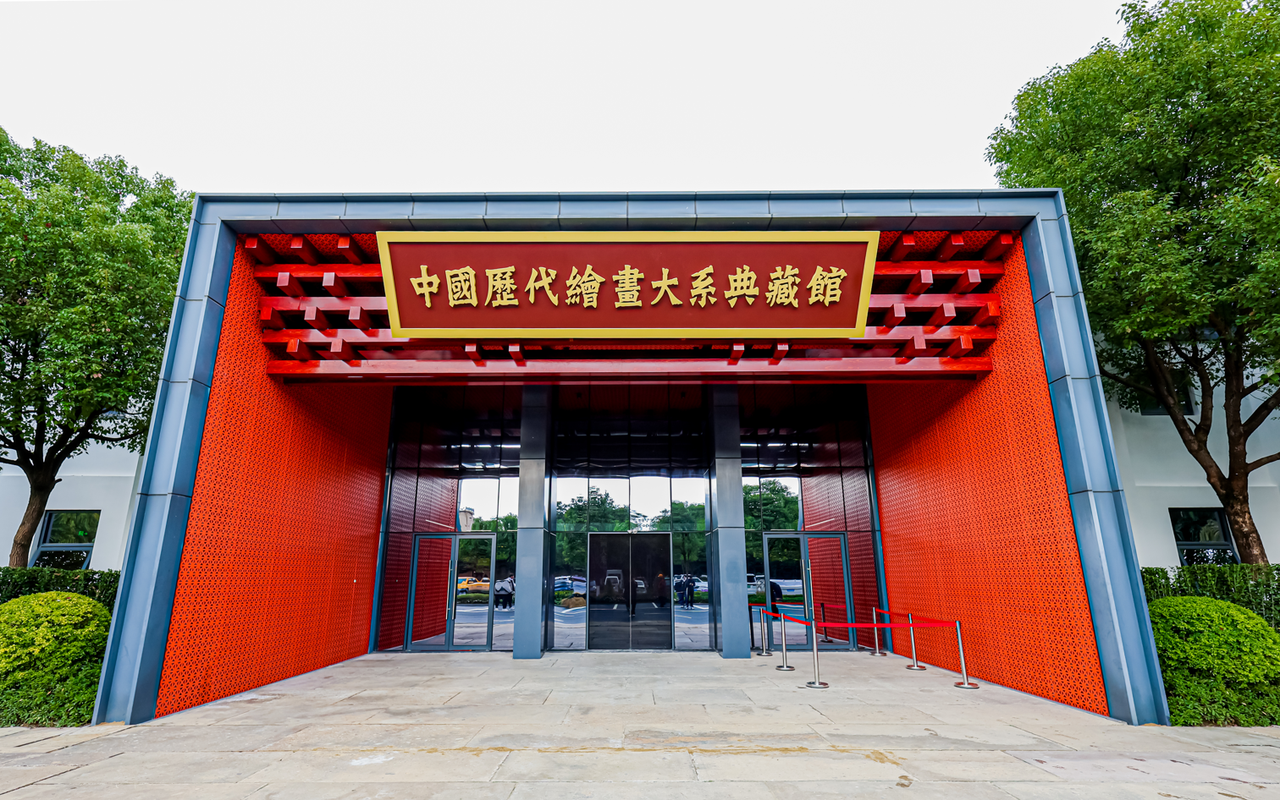

“中国历代绘画大系”典藏馆(良渚)

而在第二届“良渚论坛”期间,“中国历代绘画大系”典藏馆(良渚)正式开馆,并举办首展“盛世修典——‘中国历代绘画大系’宋画大展”。这是继杭州国家版本馆后,又一个落地良渚文化大走廊的国家级文化地标。

这些重大工程和文化地标,不仅提升了良渚文化大走廊的能级,也是文化赋能点亮杭州城市重要新中心的重要载体。

更为重要的是,一个个重大工程的落地、开工、启用,良渚文化大走廊内的老百姓也感受到了身边真切的变化,有了更多的获得感。

为推动良渚遗址保护区内村集体经济发展,通过实施良渚文化赋能乡村振兴工程,良渚街道8村和瓶窑镇6村在保护区外建立村级发展飞地,实施“区内保护、区外反哺、内外联动”的空间治理模式。

随着首期十大工程的加快推进,余杭又谋划滚动实施良渚文化大走廊新一轮“十大工程”。

在文化引领、项目带动下,良渚文化大走廊正向着“文化之廊、生态之廊、发展之廊、共富之廊、合作之廊”的目标,不断迈进。

来源:潮新闻 记者 唐骏垚 通讯员 黄圆圆

(除注明外,图片由受访者提供)