着眼大专业、大产业 钱塘启动环大学城创新生态圈建设

独家抢先看

大学,是一座城市科技创新的支撑。

旧金山湾区,也就是我们常说的硅谷,其崛起发展的主要特点之一正是坐拥一大批具有雄厚科研力量的顶尖大学作为依托,紧密联动区域内高技术的大中小企业群,形成了“科学—技术—产业”全链条。

作为长三角新湾区,坐拥14所高校,集聚近25万名师生的钱塘,也是全省最大高教园区所在地。如何让大学的创新资源更有效转化为“财富”,成为推动产业升级的新引擎?10月16日,“百园百校万企”创新合作行动——钱塘(新)区环大学城创新生态圈建设正式启动。

杭州市政府党组成员、副市长胥伟华,浙江省经信厅二级巡视员孙自强,浙江省教育厅党组成员、副厅长谢斌,浙江省科技厅党组成员、副厅长施冬材,杭州市科技局党组书记王歆,钱塘区领导金承涛、沈燕俊、周妙荣、李丰、王学雄、马于惠、杨帆,钱塘区内14所高校有关领导以及科研院所、金融服务机构、优秀科技型企业代表等参加。

要知道,新启动的这个“圈”,恰恰是今年杭州提出要打造的4个首批环大学大科创平台创新生态圈之一,与西湖区环紫金港创新生态圈、滨江区环大科学装置创新生态圈和余杭区环之江实验室创新生态圈一起,构建杭州“两翼驱动、多点联动”的创新生态圈空间布局。

钱塘这个“圈”在哪,究竟怎么建?为了建好这个“圈”,钱塘底气与信心何在,又将肩负怎样的使命?依托这个“圈”,钱塘将如何撬动新“硅谷”、再造大湾区?这一连串问题,一起去会议现场找答案——

以2号大街为科创轴

钱塘亮出“十百千万”的目标

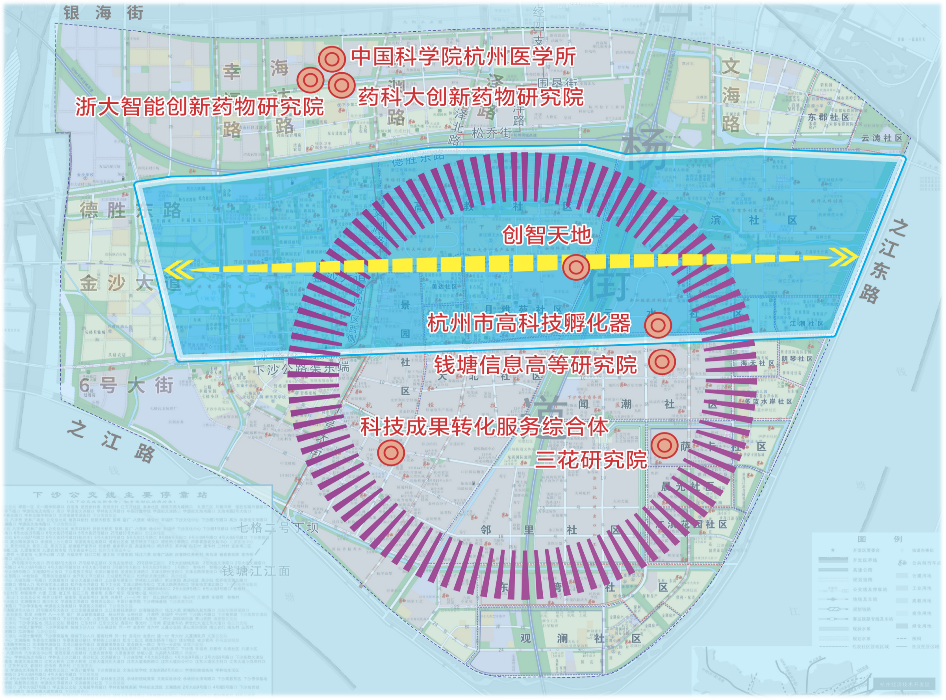

根据建设方案,钱塘谋划以2号大街为科创轴建设环大学城创新生态圈,着眼于大专业、大产业的双向牵引,全力构建“一核一轴驱动、一圈双域联动”的发展格局。

其中“一核”,就是创新圈的核心力量,即依托五大校友产业园,聚焦创智天地、杭州市高科技孵化器、和达数聚产业园三个启动空间,全力引导高校产学研项目在核心区内落地转化。

这“一轴”,则是2号大街科创轴。钱塘将依托2号大街周边的高校重点实验室、企业研发中心等创新资源,打造校友经济示范带、科研机构服务带、青年人才创业带。

“一圈”就是今天启动的环大学城创新生态圈。由“一核一轴”辐射牵引,下沙区域要联动中国科学院杭州医学研究所等创新资源,江东区域则要联动飞机复合材料技创中心等创新平台,带动六大产业平台共同构建全域产业化机制。

会议现场也亮出了钱塘“造圈”的目标:到2026年,成功落地高校转化的科技型企业 100家,引进校友经济项目超 400个;校友企业数量超 1000家;力争吸引 10000名以上区内高校大学生留区就业创业。

值得注意的是,聚焦产业链的创新需求,钱塘也将按照“真干真支持、先干先支持”原则,拿出真金白银,为提能造峰、平台载体、共享联合、专业服务四大类对象提供扶持政策,力争打造政策精准扶持、企业关键受益、学科未来发展的科技服务新模式。

比如,对新认定的国家级重点实验室,最高可奖500万元;鼓励高校在区内建立市场化运营的校友产业园、大学科技园,引进并落地校友企业、高校师生创业项目,单个项目扶持金额最高一年近百万元……

从“建城”到“造圈”

为产业发展注入源源不断的创新活力

对钱塘而言,与大学为邻是不可多得的创新资源。

从高教园区“以学为主”到环大学城创新生态圈“产学研协同”,从独立的校园空间到开放的科创片区——一系列决策部署展现出钱塘的递进和深化,这背后也深藏着钱塘“造圈”的底气与信心。

新学期伊始,浙江理工大学分析测试中心的各项仪器又“忙”了起来:从微观材料分析到宏观性能测试,不少企业怀揣需求纷至沓来,实验室内好不热闹。

“在这里,我们新产品检测周期从7天缩短到了3小时,每年还能节约近8万元的成本。”今年7月,杭州兴容科技有限公司借助实验室的场地发射扫描电子显微镜,顺利完成新产品表面形貌观测分析。目前,该产品已顺利从研发转试生产阶段。

这是钱塘推进校企资源联动、助力科技创新发展的生动场景。2021年3月,钱塘(新)区设立杭州钱塘科学城,以城市为实验室,充分撬动钱塘的产业优势资源与高教园区的丰沛科教资源,增强高质量发展动能。在这座刚满“三周岁”的“城”里,去年成立的杭州经济技术开发区(钱塘科学城)产教联合体,已经作为浙江省唯一案例成功入选首批国家级市域产教联合体。

从仪器共享到博士入企,从搭建“产学研”一体化合作平台到建成全市首个科技成果转化服务综合体,钱塘通过一系列举措,不断挖潜大学城里的“含金量”,不仅鼓足教科人良性循环发展的信心,更让这块“人才福地”转化为“创新高地”。而作为环大学创新生态圈的“主阵地”,钱塘将聚焦“车药芯化航”五大主导产业,积极搭建校企合作桥梁,充分发挥高校科研与人才优势,为产业发展注入源源不断的创新活力。

要“造圈”更要“出圈”

力争成为全省创新版图的核心枢纽

进一步推进科技成果转移转化,以科技创新塑造区域发展新优势,显然是钱塘“造圈”的核心要义。但对于“探路”阶段的钱塘来说,未来有多诱人,赛道就有多“卷”。

将目光聚焦杭州其他3个环大学大科创平台生态圈,竞争激烈程度可见一斑——

西湖区环紫金港创新生态圈以浙江大学、西湖大学为核心,力争建设“中国新型大学第一城”;高新区(滨江)环大科学装置创新生态圈以国际零磁科学谷为核心策源区,将打造创新发展策源地主战场、成果转化首选地主阵地和未来产业引领区主平台;余杭区环之江实验室创新生态圈以科技创新和成果转化为发展主线,着力构建“一心一湖一路”空间格局……“两翼驱动、多点联动”的创新生态圈空间布局里,一个个“圈”竞潮逐浪,落地了一个个激动人心的创新创造成果。

从诞生之初,钱塘就肩负着落实“杭州湾数字经济与高端制造融合创新发展引领区”等重要定位与使命,扮演着浙江高质量发展的“探路者”角色。面对创新创造的新竞速,地处长三角大湾区核心的钱塘如何突围赶超,真正实现“勇闯新路、勇立潮头”?

“环大学城创新生态圈建设的核心是产学研深度融合,钱塘高校林立,有着不可多得的独特资源。”杭州市委党校经济学教研部讲师、经济学博士韩芳表示,要打造环大学城创新生态圈的“钱塘样板”,除深入推进高校和科研院所等高能级战略平台赋能钱塘主导产业外,还应重点考虑、系统谋划科技成果转移转化体系的构建和生态的培育。

她有三条建议,第一,推动能促进大学概念验证中心高效可持续运行和中试平台高效运行的制度创新;第二,推动有利于促进大学、科研机构、实验室和企业合作研究开发的知识产权归属和交易等一系列制度创新;第三,进一步完善创业投资和风险投资产业生态,促使政府创投基金引导更多社会资本投早、投小、投科技。

生态圈是一条“造圈”路,要集聚上下游,整合物理空间,搭建集研发、孵化、投资功能于一体的协同联动攻关矩阵;生态圈更是一条“出圈”路,要突破行业领域的界限,积极探索跨学科、跨领域的合作模式,引入外部优质资源,提升自身创新能力和竞争力。一流新区将如何大步流星、持续进位,展现长三角新湾区产业新城风采,力争成为全省创新版图的核心枢纽,让我们拭目以待。

来源:钱塘发布