2264.78万元!富阳一地增长90% 实力大跃升

独家抢先看

作为杭州地区唯一的“中国历史文化名镇”,龙门古镇很早就名声在外。关于古镇的叙述、研究、溢美之词数不胜数,其中最为精辟的,当属乡贤何满子的题词——“在这里,读懂中国”。但对于游客来说,古镇更像是一个符号,寻觅乡愁的同时,也难免产生刻板印象,让“古镇”与“现代生活”显得模糊又疏离。

近年来,随着各地文旅复苏“卷”出新高度,古镇景区的竞争也日趋白热化,但龙门古镇却显得有些“不紧不慢”。与之形成鲜明对比的,是龙门镇近年来经济实力大幅跃升,财政收入实现两年翻番。去年,龙门镇实现财政收入2264.78万元,同比增长90%。今年上半年,龙门镇8个经济核心指标全区排名靠前,各经济指标均足额或超额完成,财政收入已完成全年计划的69.23%。

再次走进龙门古镇,观察变化、寻找答案。这次我们全程没有进入古镇核心景区,而是在周边如雨后春笋般涌现的新业态中,窥见“古镇里的现代生活”。

循着这一路收获,我们惊奇地发现,挂在镇政府门口“龙门不只有古镇、发展不止于古镇”的标语,正在逐渐照进现实。

登上威尼斯双年展的“研创共享中心”

“浙江作为中国城乡等值化发展最充分的省份,向全世界递交了一份实现城乡等值化发展的宝贵答卷。”近日,第五届中德城乡等值发展暑期学校在龙门古镇“正大昌”研创共享中心举办圆桌论坛暨闭幕式,国际测量师联合会名誉主席、慕尼黑工业大学荣休教授霍尔格·马格尔在总结发言时,盛赞了龙门古镇。

△“正大昌”研创共享中心暑期游客多

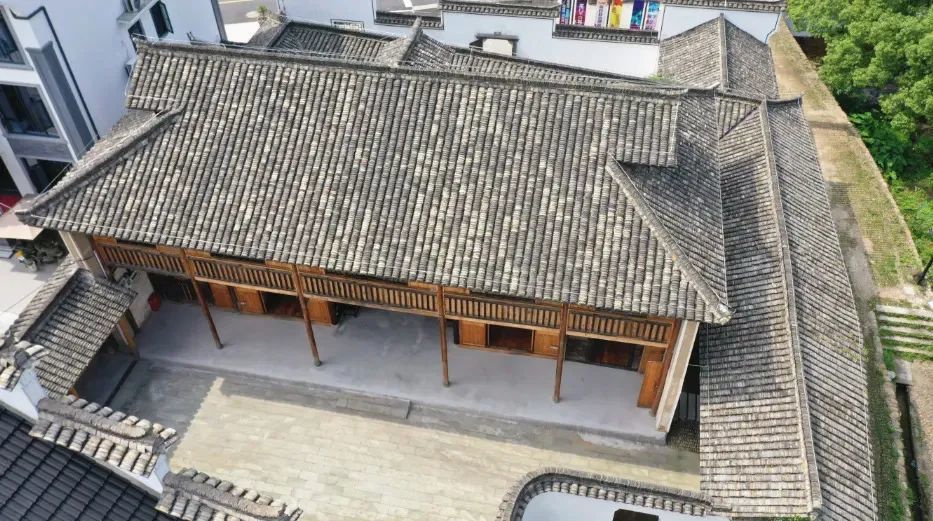

承办圆桌论坛的“正大昌”研创共享中心,本是位于龙门古镇太婆桥附近的一座民国时期文保建筑。

这里刚举行了龙门研创集合村“开村”暨龙门古镇全国高校综合教育实践基地揭牌仪式。研创集合村首任“村长”、浙江工业大学设计与建筑学院副院长陈炜介绍,作为校地合作的重要伙伴,浙工大与龙门镇的合作由来已久,“正大昌”历史建筑改造活化项目本身,就是校地合作的代表作品。

△点击图片,回顾龙门研创集合村“开村”报道

在修缮保护基础上,龙门镇与浙工大合作,对“正大昌”历史建筑内部空间进行再利用,通过屋顶开窗、营建回廊等手法,使其更符合乡村研学和文旅需求。

去年5月,该项目亮相第十八届威尼斯建筑双年展的“深·绿DEEP GREEN”独立展。今年4月,龙门古镇综合教育基地也入选了全国高校综合性教育实践体验基地名单。

位于“正大昌”一楼的浙工大“国潮社工作坊”,展出了浙工大基于龙门古镇设计和改造的艺术研创实践作品,包括T恤衫、帆布袋、扇子、咖啡杯、冰箱贴等。陈炜说,龙门古镇现今仍保存着江南地区较为完整的明清古建筑群,“国潮社工作坊”巧妙地将古镇厅堂内的“牛腿”符号融入文创产品设计。这些作品参加了今年举行的全国第七届大学生艺术展演活动,并荣获学生艺术实践工作坊一等奖。

△浙工大“国潮社工作坊”部分作品

从观光打卡到休闲度假、从文化体验到研创共享,龙门镇通过校地合作、高校赋能,让古镇与年轻人“双向奔赴”,打造一个具有年轻态、文艺风、运动型、科技感、乡村味、国际范的古韵新龙门。

“将每家店都打造成一个地接旅行社”

经过10多年接续不断的保护与复兴,龙门古镇已成为富阳文旅发展的一张“金名片”。但基础设施落后、发展特色不明显等问题依然困扰着古镇管理者。

“保,就要保得彻底;建,就要建得精致。”龙门镇党委书记陆锡明说,龙门镇班子带着问题考察了很多古镇的出圈模式,又请来各路专家把脉问诊,经过一次次激烈讨论,最终确定了“龙门不只有古镇、发展不止于古镇、首先保护好古镇”的发展理念,明确“富春画眼、城郊新镇”的总体定位和“城郊度假目的地、乡村研创集合村”的特色定位。

把握杭州亚运会催生的“乡村游”契机,在区委、区政府支持下,龙门镇从解决民生需求、改善环境卫生、提升基础设施三方面入手,开展历史上范围最广、力度最大、时间最集中的古镇基础设施整治提升行动。新建游客中巴停车场,修缮牌楼广场大厅堂,整治背街小巷里弄堂,实现三线落地、雨污分离、古建修缮、风貌提升。此外,当地还整合惠农资金,全面开展美丽乡村、美丽城镇、美丽田园建设,成功创建省级未来乡村。

得益于基础设施改造提升,古镇里不少特色小作坊都实现了华丽变身。

从“前店后坊”到“前店后院”,以古法姜糖制作为特色的“唐生记”,从数十平方米的小店升级为拥有一处院落的四合房间,除了线上线下销售产品之外,非遗展示和研学也成了新的增长点。

△“唐生记”

无独有偶,距离“唐生记”不远的顾童面包店,因为在小红书账号、视频号等社交媒体上颇受欢迎,吸引了不少年轻人特地来此打卡。

△顾童面包店

“静静的古镇在生钱、运动的山水可休闲”。龙门镇班子认为,作为重要的文保单位,“流量”并不是衡量龙门发展的第一指标,环境整体提升之后,如何创造更高质量的“留量”,才是龙门未来能持续“生钱”的法宝。为实现这一目标,龙门镇制定“从旅游产品进化到旅游发展平台”的发展策略。截至目前,已培育300多家特色店铺,其中不乏“唐生记”、顾童面包店等10多家年营收超百万元的店铺,因为一家店铺前来古镇打卡的游客越来越多。镇里想做的,就是让古镇成为旅游品牌的背景,将每家店都打造成一个地接旅行社。

“从45分钟游线拓展为48小时休闲”

“想要让游客留下来,就要不断丰富业态,让古镇游从45分钟的游线,拓展为48小时的休闲。”

得益于龙门镇对原乡人、归乡人以及新乡人创业的大力支持,越来越多的创业者选择在龙门古镇扎根。这些茁壮成长的“新生儿”,既书写着“古镇里的现代生活”,也回应了“龙门不只有古镇、发展不止于古镇”理念。

近年来,随着户外游的兴起,集合森林、飞瀑、雾凇等标签的杏梅尖成为热门打卡地。每到周末,山脚下的停车场总是满满当当。

处在徒步线路必经之路上,龙门小伙孙王钢的小院“肆时有意”古朴雅致又充满创意,总能吸引路过的登山客们驻足打卡,进来歇歇脚、喝杯茶、聊聊天。

孙王钢说,正是看到杏梅尖的人气,他才决定返回家乡,对自家小院进行改造,打造这样一个古朴又新潮、让人“立刻就能放下心事”的空间。他非常认同一个观点:“经营民宿不必面面俱到”,让不同背景、不同特点的主理人各展所长,让不同年龄、不同职业的游客各取所需,这应该是龙门古镇下一步要走的路子。

位于古镇另一侧,一座名为“禾央堂”的民宿,则展现了主理人孙瑛的独特审美情趣。从充满古韵大门进入,院中有石桥、有溪流,每一处都有精心布置痕迹,前院、阳台、室内、后院,到处都能找到合适的品茶观景场地。雕花大床、实木吊顶……二楼和三楼的6间客房,处处都透着匠心。

孙瑛说,游客在这里能喝茶、能住宿,更能品尝各色素食美味。她解释说,厅堂是老祖宗留下来的无价之宝,有很多故事和内涵,取名时用了“堂”字,就是想传承龙门人的智慧、善良和担当。她所期待的,是让每一位曾在此入住的游客,都能找到记忆中毫无喧嚣的那段美好回忆。

各美其美的民宿生态,不仅拓展了村民增收渠道,也给龙门经济发展带来了稳定支撑,今年“五一”的阴雨天气,也阻挡不了游客们对龙门“48小时休闲”的喜爱。据统计,今年“五一”和端午假期,龙门镇辖区内民宿累计入住3241间次,餐饮业营收达231万元,相较上年增长10%左右。截至6月15日,龙门镇共接待游客约72.2万人。上半年,龙门实现限上批零住餐销售额1.43亿元,完成率136.95%。

作为“龙门三宝”之一的米酒,也焕发出新生机。在杭州富阳琼糯酩香酒业有限公司,看见新质生产力与非遗传承碰撞出的火花。一尘不染的车间里,企业负责人董晓敏正忙着安装调试新的设备。她说,从一家传统的米酒坊起步,企业始终将品质作为发展根本,自主研发的新设备,攻克米酒酿造、保存等多个难题,标准化、智慧化的酿造工艺,能够有效提升产量和品质,从而走出规模发展的新路。今年,龙门累计投资700万元主导建立米酒及油面筋生产线各一条,推动本地产业实现标准化、现代化,预计新增年度产值达2500万元。

来源 | 富阳区融媒体中心(记者 陈凌 通讯员 刘珺)