衢州:“万年文化史”奔向“四千多年建城史”

独家抢先看

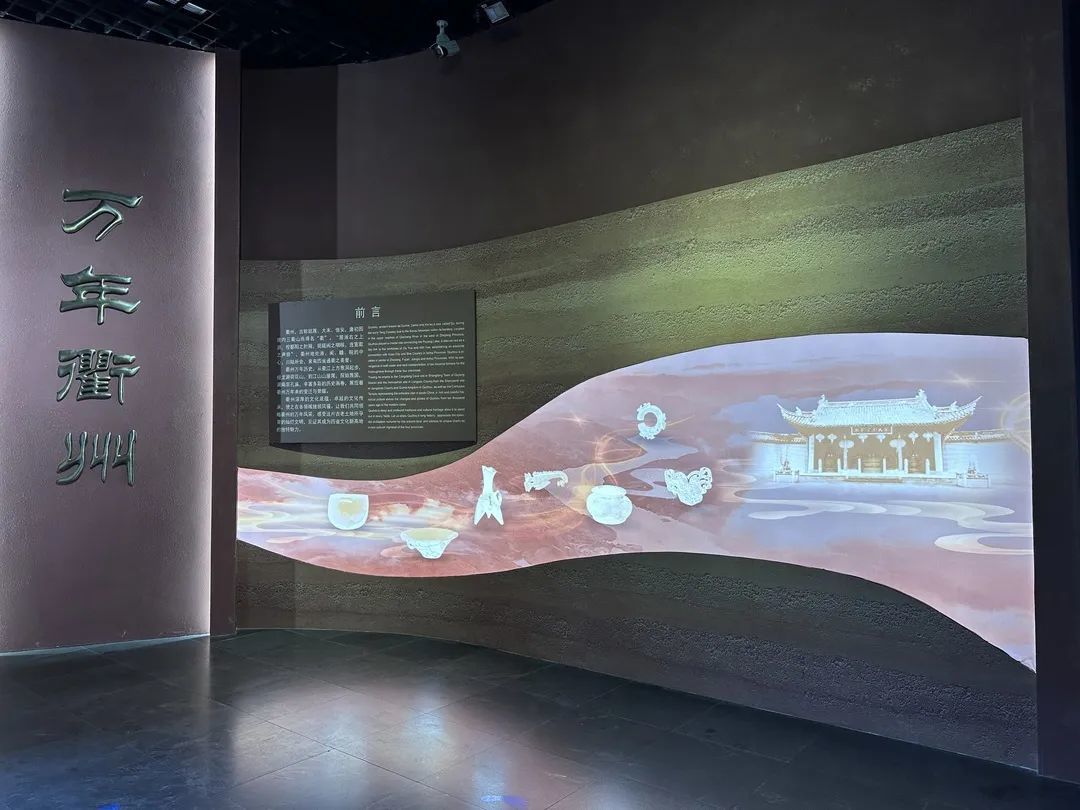

最近,衢州市博物馆二楼的基本陈列展厅主题由“衢州六千年”更新为“万年衢州”。一条以衢江为背景的历史长河图,象征万年衢州亘古绵延的历史脉络。畅游其中的人们发出惊叹:“衢州竟有万年文化!”

作为一座城市的文化符号,博物馆是城市历史文化记忆、积淀、展示的空间,是城市文化特质的标志,更是城市文脉的延续。由此可见,“万年衢州”并不是一个随意更改的展陈主题。

衢州市博物馆“万年衢州”展。记者 徐聪琳 摄

为深入探源衢州历史,更好赓续历史文脉,此前,衢州市委宣传部牵头开展衢州“文化史”“文明史”表述意见征询工作,组织专家学者和相关部门进行考察论证,并征求国内权威专家意见。根据考古遗址年份测定结果和专家意见,目前,衢州的历史名片统一表述为:“有万年文化史,四千多年建城史。”

文化与文明

近年来,中华文明探源工程等重大工程的研究成果,实证了我国百万年的人类史、一万年的文化史、五千多年的文明史。

“据不完全统计,世界上有二百四十多种关于文化的解释和定义。我们现在讲的‘文化’,尤其是习近平总书记讲的‘万年文化’,指的是人类物质生活和精神生活当中的创造。”中国社会科学院历史学部主任、中国考古学会理事长、中华文明探源工程首席专家王巍认为,“文化”最重要的特征就是农业的出现。

距今万年左右,华北地区开始了粟和黍的栽培,长江中下游开始了水稻的栽培。同时,开始了定居的生活。农作物的栽培、陶器和磨制石器的制作、定居的生活共同构成了我国“万年文化”的表现。

“文化”和“文明”的概念容易被混淆。

青铜马具堆挤在一起。衢江区文物局提供

“按照我的理解,文明是人类文化和社会发展的高级阶段。”王巍用了一个简单的表述——文明是在国家的组织和管理下创造的物质的、精神的和制度方面的总和。“所以,国家的出现是文明社会最关键的特征。”

2000年,位于衢江区上方葱口村的葱洞3号遗址和观音洞遗址均发现了富有原始特征的陶器,最初判断该遗存距今7000至6000年。这也成为此前表述“衢州有六千多年文明史”的由来。

然而,在讨论会上,专家提出,随着考古科技进步,现推测葱洞3号遗址和观音洞遗址或为距今“万年以上”的文化遗存,即将迈入新石器时代的发端。

何以万年

同样是在本世纪初,考古工作者在浙江浦江黄宅一个名叫“上山”的小土丘发现了大量陌生文化遗存。检测发现其年代距今9000年至11000年,是中国长江下游最早的新石器时代遗址。2006年11月,在“第四届环境考古学大会暨上山遗址学术研讨会”上,“上山文化”得到与会代表的普遍认同并被正式命名,成为长江下游及附近地区最古老的新石器时代文化。

上山文化是中华文明形成初期的一颗“启明星”,上山遗址是世界稻作文化的起源地。

荷花山出土的石器和由碎陶片恢复而成的部分陶器。资料图

也就是在万年前,一道晨光照耀在金黄色的稻穗上,一粒粒稻米成熟坠地,落在位于金衢盆地的中部、钱塘江上游的衢江南岸、湖镇镇马报桥村邵家自然村南侧的荷花山上。这处海拔56米至65米的低丘,是一处已经发生稻作的早期新石器时代遗址,是上山文化遗址群中非常重要的一个遗址点。

2011年9月,经国家文物局批准,浙江省文物考古研究所研究员蒋乐平主持开始考古发掘荷花山遗址。发掘区分为东、西两区,东区以上山文化遗存为主,发掘出土的遗物分陶器、石器和块石三类,其中还发现了丰富的稻作文化遗存、平地形的木构房址、半地穴式木构建筑。从最新测定的数据看,荷花山遗址东区的年代为距今9000年至10000年。

在荷花山遗址山脚的低洼区域,专业科技人员专门进行了针对性的钻孔取样,发现了大量的早期水稻植硅体遗存,这说明当时沿山低地生长着水稻。种种发掘表明,那时的人已开始栽培水稻、食用稻米。这一发现是长江下游早期新石器时代考古学文化的重要突破,为龙游所在的钱塘江上游地区是世界稻作农业文明重要发祥地之一增添了重要佐证。

在荷花山遗址发现了早期水稻植硅体遗存。资料图片

荷花山遗址出土的“羼和稻壳、稻叶的陶片”成为龙游县博物馆的馆藏,静静躺在展示柜内。泥土包裹着稻壳、稻叶,万年前风雨早已止息,可它们却将先民的耕种、驯化行为凝固成了生生不息的种子——人类终于可以储存下食物,不用逐水草而居,进而催生了定居社会,也掀开“万年衢州”的扉页。

2023年,衢州市衢江区发现了迄今保存最完整的上山文化时期环壕聚落遗址——皇朝墩遗址,使上山文化遗址增至22处。目前,衢州地区有4处上山至跨湖桥文化遗址(皇朝墩、 荷花山、青碓、下库)。浙江省文物考古研究所所长方向明建议:“基于衢州近年来的考古发掘,衢州完全可以表述为有‘万年的文化史’。”

那一座“城”

从“文化”迈入“文明”,大概是“一座城”的距离。

“浙江余杭良渚巨型古城实证了距今5100年左右进入了文明社会,良渚古城面积由达300万平方米的内城和630万平方米的外城组成,那样超大型的城址反映出王权具备调动上万人持续修建超大型公共工程的能力。”王巍说,贫富悬殊的社会分化进入到了阶级社会,玉钺、玉璧,特别是刻于玉琮上的神徽在长三角地区高等级良渚墓葬中出土,说明当时存在统一的信仰体系。

在2021年的云溪土墩墓群考古成果专家座谈会上,面对西周时期规模最大、等级最高的王级大墓,专家们基本达成共识——衢州市衢江区西周土墩墓群极有可能是“姑蔑国”王陵。衢江西周土墩墓群表明,当地统治阶层掌握了贵重物品的生产和分配,形成了以某些高技术含量的珍贵物品作为礼器、同时以墓葬规模体现墓主人地位的等级制度——礼制。

2021年,考古队在西周土墩墓群。记者 余晓展 摄

“有墓有城”,当人们沉浸于衢江区西周土墩墓群的雄奇瑰丽时,浙江省文物考古研究所浙西考古工作站工作人员对着一份1987年的调查简报“按图索骥”,在土墩墓群西北约6公里的地方,发现一处遗址。

随后,勘探队入场,在1至2米的地下深处,探到了与墓葬群同时期的印纹陶残片,探到了预示有人类活动的红烧土以及城墙的夯土、壕沟的泥沙土。有人类活动、有城墙,这是一个城址!

这处后被命名为“石角山古城遗址”的地方,应是隶属于良渚文明的较低一级的聚落。近年的考古发掘工作,也证明古城始建于新石器时代末期到夏代之间,距今约四千年,这是浙江西部地区目前所发现最早的古城遗址。

王巍指出,对于衢州来说,以石角山为代表的城址发现非常重要,“它把衢州地区建城的历史提早到距今四千多年前。”

石角山遗址出土的陶器。资料图片

根据已有考古成果分析,浙西考古工作站负责人张森表示:“衢州的文化序列已较为完整,文化底蕴深厚,有上万年的文化史,并主导了南方新石器时代末期至商周时期百越文明的形成与演进,是中华文明多元一体格局形成的重要参与者。”

恰如衢州市博物馆中的历史长河图所示,从葱洞、观音洞,到荷花山等4处上山至跨湖桥文化遗址,从新石器时代晚期至西周时期的城址,再到衢江西周高等级土墩墓群,记录这片土地上的人们从旷野走向“建城”,“万年文化史”奔向“四千多年建城史”。

“考古发现是历史‘更新’的凭证。”现在,每次走进“万年衢州”展厅,衢州市博物馆工作人员在讲解时都会进行“补充说明”:“不论是‘万年文化史’,还是‘四千多年建城史’,都随着我们衢州考古的不断发展而不断更新着。”知所从来,方明所去。在三衢大地上,新的考古发现也在不断激发人们对历史根脉和文化遗产的好奇心与自豪感。

来源:三衢客户端

文:徐聪琳、应梦珂、严宇晟

部分图:衢州发布资料库