良渚古城外围水利系统:一场意外引出的重大考古发现

独家抢先看

▲良渚古城遗址俯瞰图

我们谈中国水利史,一般都从4000年前的大禹治水传说讲起,而良渚水利系统早于大禹治水1000年,并且保存比较完好,它的发现改写了中国水利史。良渚水利系统的发现和其他考古发现一样,并非一帆风顺;但它的发现又和其他考古发现不太一样,它借助了现代科技。

▲良渚古城外围的水利系统

01

“土垣”正名——塘山长堤的发现

良渚古城外围水利系统

1996年,良渚遗址群成为全国重点文物保护单位,为确立重点保护地段,浙江省文物考古研究所展开了新一轮的考古工作。

1996年12月开始,由王明达任领队,在土垣的金村和西中村毛儿弄做了三次试掘。其中方向明负责的金村试掘点(当地也叫塘山前)有重要发现,发现了大块玉料。根据他的日记记载:“一进门我就向王老师报告意外消息,王老师也甚喜,当晚,大酒。”

可以看出考古人的狂喜之情,跃然纸上。在试掘的同时,对土垣沿线和周边环境进行了调查,并根据当地村民对此地的称呼,正式改“土垣”的称谓为“塘山”。

▲塘山的双坝渠道与水口

塘山遗址作为防洪堤,有个疑问一直无法解决,就是其西部连接毛元岭山体,再往南就没有山体或坝体,水流从坝内侧流向了东苕溪,似乎起不到截流防洪的作用。因此对塘山作为水坝的研究,一直也没有更大的进展,直到2011年。

▲山前长堤1969年高空影像与现状

02

“盗墓”未遂——高坝系统的发现

良渚古城外围水利系统

水利系统中的第一条高坝——岗公岭水坝,它的发现源于一场未遂的盗墓行动,如果没有这场未遂的“盗墓”,不知道要等待多少年。2009年,有一户村民准备在岗公岭上建一个竹编厂。挖坑取出堆积在公路边的青色淤泥,恰巧被路过的一伙盗墓贼看到。他们以为是战国墓里的青膏泥,因此断定这里有个大墓,准备找当地人合伙盗掘。或许是兴奋过度,在找当地人合作时,不小心说漏了嘴,说是要挖宝贝。结果“盗墓”还未实施,就引起了当地人的警觉,公安机关接到报警后很快便抓获了犯罪嫌疑人。

▲岗公岭断面显示的堆土结构

很快得到消息的省考古所的刘斌和王宁远及时赶到现场。勘查发现,岗公岭的上部大部已经被推平,仅东南存一断坎,高达7米多。可见其表面覆盖一层2-3米厚的黄土为外壳,内部全是青淤泥,可知“小山”实际是人工堆筑而成的,与两旁自然山体的石质构造完全不同。其东西向残长约90米,南北宽约80米,体量巨大。从迹象判断,其性质并非墓葬。

▲谷口高坝现状

走访得知,小山顶部曾出土弦纹罐等东汉墓随葬品,可知其年代不晚于东汉。考虑到即使是战国或者汉代时期的水坝也极为重要,当即要求停工,保存现状,并开展进一步考古调查。到年底,又在附近发现了5处类似坝体,根据所在位置周边的山体,分别命名为老虎岭坝、周家畈坝、秋坞坝、石坞坝和蜜蜂垄坝。这些坝体皆位于两山之间的谷口位置,构成水坝群。因这些坝体所处位置较高被称为“谷口高坝”。考古人员根据土质土色等一些细节,已经隐隐地感觉这些水坝就属于良渚时期,但缺乏证据。

▲草裹泥暴露情况和单块草裹泥

凑巧的是,这期间因雨水冲刷,岗公岭坝的断坎暴露出大片草茎。仔细观察发现,每一块的草茎都是顺向分布的,并没有相互交错叠压,说明这不是编织的草袋,而是用成束的散草包裹淤泥的。有了这些草,就可以进行碳14测年。当时采集了3个样本送到北京大学进行年代测定,结果都落在5000年。

03

谍片立功——平原低坝系统的发现

良渚古城外围水利系统

1969年2月11日,一颗美国间谍卫星悄然飞过杭州上空,拍下了一幅高清影像。那是一个寒冷的季节,草木凋零,当时的地形地貌还保持着相对原初的状态。那时,大洋彼岸的美国情报人员怎么都不会想到,这幅间谍卫星照片,后来竟然帮助中国考古工作者发现了5000年前的良渚水坝。

2011年年初,王宁远研究员辗转得到了一张已解密的美国上世纪60年代拍摄的良渚周边的间谍卫星影像。受时任所长刘斌的吩咐,王宁远有空便在电脑上寻找高坝系统还有没有漏掉的坝体,所以他经常在电脑上放大高坝区域,仔细寻找。一天下午,他无意间把图幅推得过于靠上了,忽然发现画面上两个近圆形的山体间,连着很长的一条垄,看形状很可能是人工堆筑的。他立刻缩小画幅确定其位置,发现已在高坝南部相当远的地方了。为了验证地形的准确性,他又打开了谷歌地球,果然在相同位置也找到了这条垄。根据地名标注,发现其东部为南山和栲栳山。这时,王宁远忽然万分激动地发现,它通过栲栳山居然连上了毛元岭和塘山!这就意味着,如果这是个良渚的水坝,那它们和塘山就构成了一个整体!后来通过技工的勘探证实,那条长垄果然是人工堆筑的坝。更令人惊喜的是,这条坝的东西两侧,还另有两条人工短坝!这三条坝,后来被考古学家命名为狮子山(东)、鲤鱼山(中)和官山(西)。

▲狮子山-鲤鱼山-官山现状(由北向南)

初战告捷让考古人信心倍增。王宁远又打开卫片仔细观察,又发现三个坝西面有三、四个新的水坝疑似点,后来经过钻探发现了草裹泥,第4条水坝又被发现了,再次证明他的判断是正确的。

▲鲤鱼山遗址现状

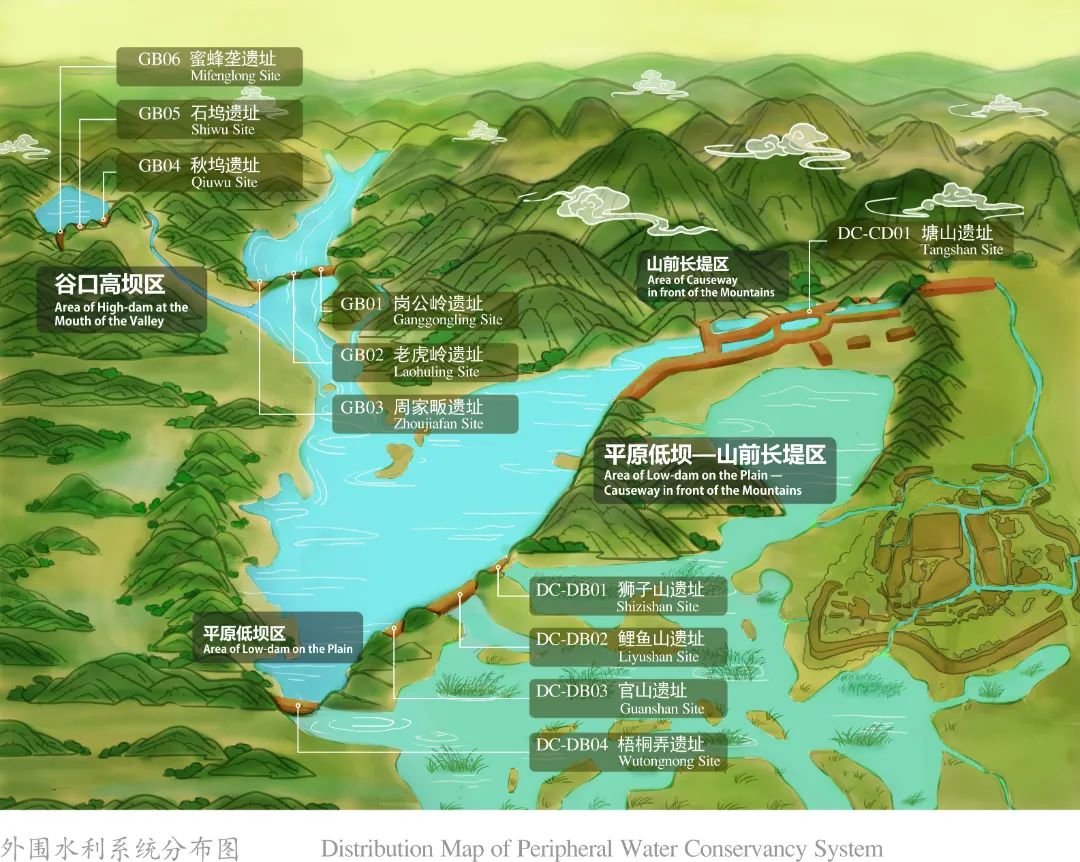

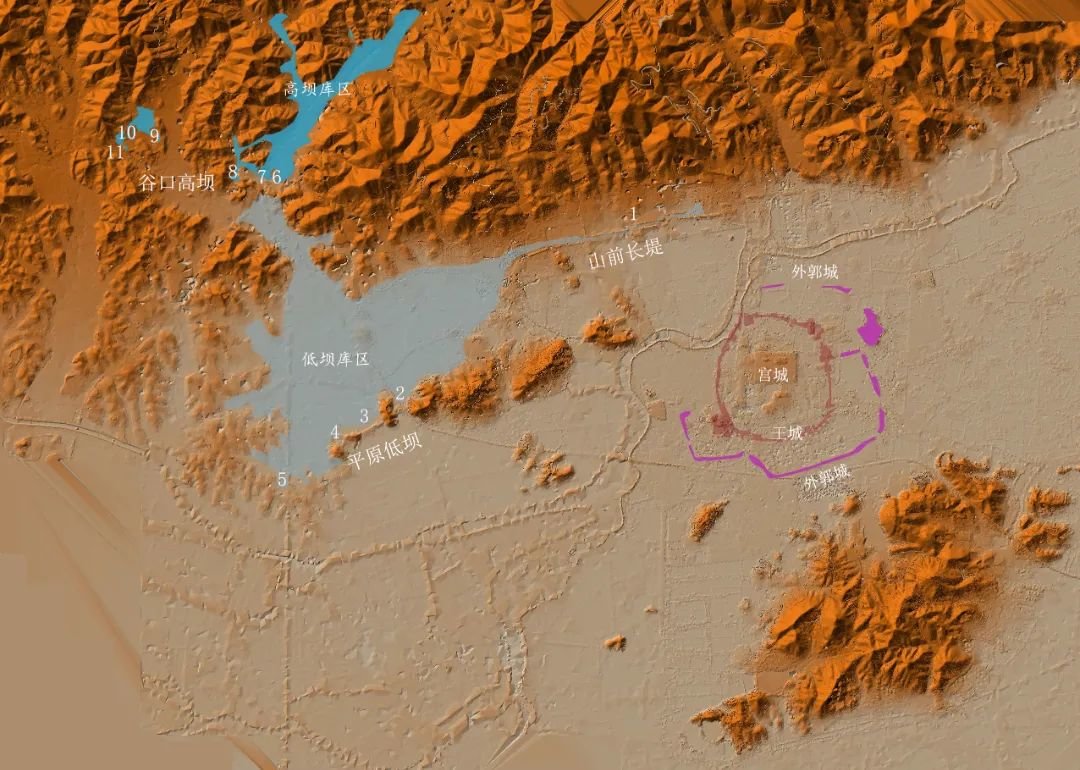

至此,南侧这组新的水坝就被整体揭露出来,因为它们的坝顶高度大致在10米左右,被考古学家称为低坝系统。它们通过栲栳山、毛元岭等自然山体,最终和塘山连接,与北部山谷间的高坝群形成呼应。这一发现使考古学家们认识到塘山并非独立的水利设施,而是整个水利系统的一部分。至此,整个良渚古城外围水利系统的框架基本显现出来。

▲卫片上的高坝与低坝系统

水利系统中,塘山在1995年就被划入良渚遗址保护区范围内。而高坝系统和低坝系统则全部落在保护区外,面临着建设破坏的严重威胁,缺乏保护的法律依据。因此必须经过发掘提供科学依据,将其纳入文物保护的体系中来。2014年的一次意外破坏促使考古学家加速了对水坝的正式发掘。因此,2015年向国家文物局提出发掘申请,拟对高坝和低坝各一个地点进行发掘。

▲高坝系统位置图

后来的发掘中在老虎岭坝体中仅发现了三块良渚文化陶片,而恰恰是“三块破陶片,改变世界观”!有了确凿的地层依据,就证实坝体堆筑年代不晚于良渚晚期,而测年数据显示老虎岭水坝接近5000年,双重证据证实坝体属于良渚时期。

▲2011年老虎岭遗址发掘现场

04

古代沙袋——良渚人的杰作草裹泥

良渚古城外围水利系统

▲老虎岭遗址草裹泥结构及细部

在如今的老虎岭水坝剖面上,我们仍能看到清晰的块垄状的分层,它们是草裹泥留下的痕迹。草裹泥也叫草包泥,它是良渚人在修建大型工程时,创造的一种特殊建筑材料。草裹泥所用的草为南荻,是苕溪边的一种小芦苇。良渚先民用木锸翘起一块淤泥,用南荻等茅草竖向包裹,然后用芦竹横向缠绕,就做成了草裹泥。然后将一包包的草裹泥像砌砖一样咬合排列压实,完成加筋工艺,提升抗拉强度,不易崩塌。这与现在人们抗洪时用编织袋装土的原理是一样的。

▲草裹泥制作流程复原图

富有智慧的良渚先民在修筑土台、水坝这些大型工程时,都利用了草裹泥这种方式,巧妙地解决了工作流程的问题。修筑大型工程时,一部分人在各地或是很远的地方加工草包,一部分人负责运输,运到施工地后,另一部分人负责堆砌。这样可以施展人海战术,工程进展会非常快,比如“大跃进”时期修水库、挖河,从老照片上看都是上万人的大会战,不用挑而是用人来传递。

草裹泥中还隐含了一个有趣的信息。考古学家发现,这些荻草多有开花的现象,而荻草开花在秋冬季节。由此可以推知,良渚人应是在秋冬季制作草裹泥、修筑水坝。这样的时间安排非常科学,因为秋冬既是枯水季,也是农闲季节,正适合兴建水利工程,直到今天还是如此。从一包小小的草裏泥,即可窥见良渚人在水利工程上着实下了一番苦心。

05

超级工程——良渚人的智慧和动员能力

良渚古城外围水利系统

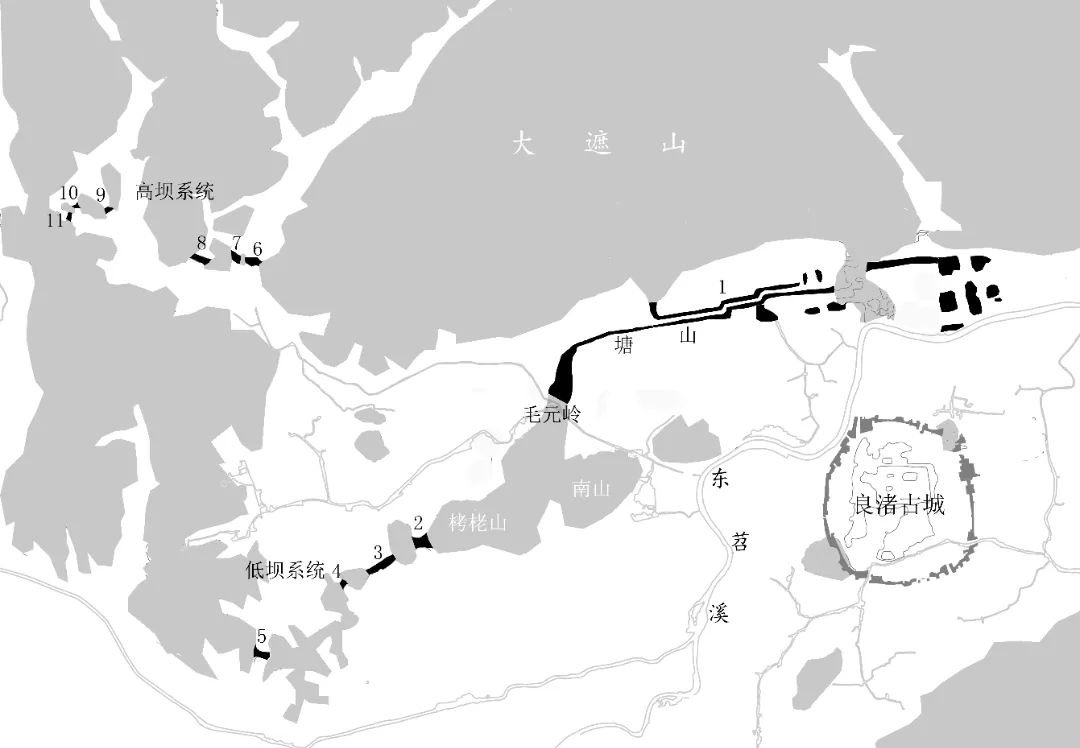

良渚古城外围水利系统是一个庞大的系统,目前已发现水坝11座,是良渚古城建设之初,统一规划设计的城外有机组成部分。

▲外围水利系统分布图

出于管理水资源的目的,良渚水利系统在古城北部和西北部形成面积约13平方公里的储水面。通过地理信息系统软件分析,高坝系统可以阻挡短期内870毫米的连续降水,相当于本地区降水量百年一遇的水平;低坝可以拦蓄出一片面积约9.39 平方公里的水库。这样强大的拦洪和蓄水功能的水利系统,令所有到过现场考察的世界考古学家都感到强烈的震撼。

▲外国考古专家考察良渚古城遗址外围水利系统

同时经过精确测算,所有坝体的土方量总计为288万立方米,按每立方米土的开挖、运输、填筑需要3个人工计算,建筑全部11条坝体大约需要860万个人工;若由1万人来建造,大约需要连续不断工作两年半,如果以每年农闲时间有100天参与建设,1万人完成水利系统建造需要近9年,综合考虑古城和水利系统建设(良渚古城及水利系统工程量总计约1005万立方米),则需要几十年时间。在5000年前, 只有一个强盛的国家,才能进行这么复杂的规划设计,才能调动这么多的人力、物力持续进行工程建设,并完成后勤保障。

06

遗产价值——无与伦比

良渚古城外围水利系统

▲老虎岭遗址公园现状

鉴于良渚古城外围水利系统在中国水利史乃至世界水利史上的杰出成就,申请世界文化遗产时,我国的专家对它做出了高度评价,并得到了世界文化遗产评审专家的一致认可:

良渚古城外围水利系统在坝址选择、地基处理、坝料选材、填筑工艺、结构设计等方面表现出较强的科学性,而且具有防洪、蓄水、灌溉、水运等多种功能,是东亚地区人类早期开发、利用湿地的杰出范例。其在工程的规模、设计与建造技术方面展现出世界同期罕见的科学水平,展现了五千年前中华文明乃至东亚地区史前稻作文明发展的极高成就,是人类文明发展史上早期城市文明的杰出范例。

▲良渚古城周边高程图

结语

良渚水利系统很可能比我们今天所知的更为宏大,它也必将成为未来几十上百年内良渚考古的焦点之一。

(王宁远语)

来源:杭州市园林文物局 贾昌杰