“国礼大师”李加林跨界推新作 《兰亭序》茶桌续写“织锦传奇”

独家抢先看

作者/傅莹

新“传”:跨界之“锦”,创新技艺呈现“千古行书”灵与厚

完美的艺术,灵魂是共通的,匠心同样如此。

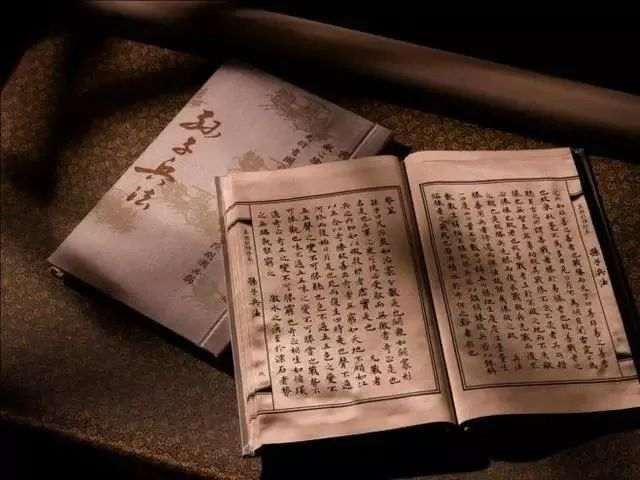

公元353年,书圣王羲之与友人在会稽山阴的兰亭雅集,饮酒赋诗,并抒写了记述流觞曲水的“天下第一行书”——《兰亭序》。

时隔1668年,一位当代织锦大师,用百余天的匠心织就,38000多根桑蚕丝线,1亿9千万次交织,从灵感生发、设计图稿,到下厂打样,再到细节调整,结果呈现……

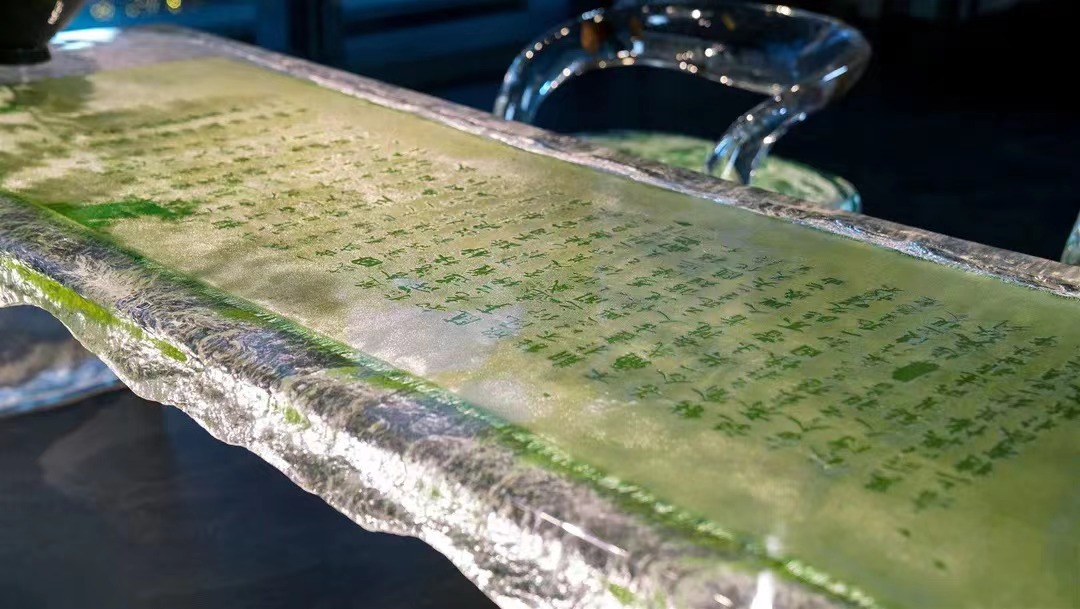

惊艳世人的大师之作《兰亭续》系列织锦茶桌问世,将“千古行书”以现代织锦技艺呈现,嵌入冰岛水晶永世封存,成为灿烂文化的古今传承和延续……

一次看似“跨界”的艺术碰撞,实则却是一次殊途同归的艺术融合。

它的创作者李加林,基于中国传统美学,融合现代设计手法,将《兰亭序》织成古锦,并塑造出在河水中被千古冰封的外观,实现书法美、织锦美、意境美和谐统一,突破以往高端茶桌均采用名贵木材的概念,使当代中华文化创意设计实现新的跨跃。

李加林的身上,披挂着多条荣誉的“穗带”——中国现代织锦创立人、中国织锦工艺大师、中央宣传部文化名家暨“四个一批”人才称号、国家“万人计划”哲学社会科学领军人才、享受国务院政府特殊津贴专家、浙江省特级专家……迄今为止,能达到如此成就的中国工艺美术大师可谓凤毛麟角。

而他的作品,先后11次被国家领导人作为国礼馈赠外国元首,更为中国国家博物馆、故宫博物院等机构,以及多位国际政要收藏,被央视誉为“国礼大师”……

30余载,他不仅用智慧与艺术开辟了中华织锦技术的新纪元,也利用中国传统的制衣文化唤醒了人们对这锦文化的关注和渴望。

而这,绝不是他织锦王国的边界。

他正在探索关于中华织锦的一切可能,以锦文化链接一切,通过艺术赋能生活。

他的“锦”文化,已经涉足织锦绘画、织锦旗袍、织锦名著、织锦装饰、织锦家居等领域……他希望用织锦设计生活的一切艺术,也愿意为生活设计一切艺术织锦。

前“传”:“锦”路艰辛,坎坷历程造就不凡人生

1961年出生的李加林,今年61岁,谦逊积蓄与文艺兼修,始终在生活里谦虚地学着、做着、沉淀着……

就像春蚕食用了大量的桑叶后,需要暂时的停顿与消化,然后才能吐出华丽的丝一样,李加林,曾经在工厂做过学徒,也曾经避开浮躁与喧嚣,待岗在家,领着每个月300元的工资补贴,更在这沉静中实现了孕育、蜕变、升华。

时间切换到1979年,彼时的李加林,热爱艺术,喜欢绘画,最大的心愿就是考进浙江美院。

不料碰上艺术流年——他报考的浙江美院当年没有招生计划,全省只有浙江丝绸工学院(浙江理工大学的前身)有艺术类的招生。

于是,通过过关斩将,他考入浙江丝绸工学院丝绸首届美术设计专业12名学生中的一员。

在校期间,专业的学习让他喜欢上了丝绸与纺织。学校毕业后,由于成绩突出,李加林被分配到浙江省轻工厅。

这也意味着他将远离生产第一线,“搞纺织品设计,不仅要有艺术感觉,还得学习机械技术,如果不和机器打交道,那设计只能停留在理念中,就像一个美丽的梦,永远不会成为现实。”内心矛盾的李加林,思量再三,决定“下放”自己。

于是,他放弃了令人羡慕的“金饭碗”,主动要求下调到当时浙江省唯一一家丝绸技术研发企业——杭州丝织试样厂工作,开始接触和学习织锦文化与工艺。

在此后的3年时间里,他白天向老师傅学习传统技艺,晚上在办公室查阅法国织花等国际时尚资讯,短短几年的时间里,通读了6万多种织物资料,并快速跻身成为行业专家。1986年,李加林回到母校搞教学、做科研。

后“传”:“借锦传心”,根根丝线缔造多项世界第一

就像春蚕经历春夏的酝酿,终于金秋十月编织雪白蚕丝一样,李加林经过了艰苦卓绝的努力,终取得了傲人的成绩。

一根根丝线,李加林用它们缔造了一个个“世界第一”。

在钻研织锦技艺的过程中,李加林发现传统织锦工艺品由于制作相对落后,存在不够精细、织纹色彩表现单一等弊端。

经过多年的反复探索和不断试验,李加林带领团队在传统织锦工艺的基础上,结合现代计算机技术、数码仿真技术和图像处理等高新技术,创造性地研发了“数码仿真彩色丝织技术”,用红、黄、蓝、白、黑5种丝线,变化出4500种色彩,让织物达到照片级的还原效果。

这一技术的面世随即震惊了整个丝织行业。

2004年,李加林走上北京人民大会堂主席台,从温家宝总理手中接过国家技术发明奖奖励证书,这是共和国历史上丝绸行业获得的最高奖。

这项发明也成为中国织锦史上第五次突破性发展的开始,刷新了中国2000年织锦史,改变了世界100多年的丝织图像设计表现方式,也成为我国丝绸行业为数不多的拥有自主知识产权的重要项目。

而对于李加林来说,这不过是他织锦艺术生涯的开端。

以该技术为基础,李加林陆续创作了一系列织锦工艺美术作品,还原了很多国内外名画,以丰富的色彩、精细的质地,把工笔画的细腻精致、油画的浓彩重墨、水粉画的明媚鲜艳、国画书法的笔墨神韵都表现得淋漓尽致,出神入化。

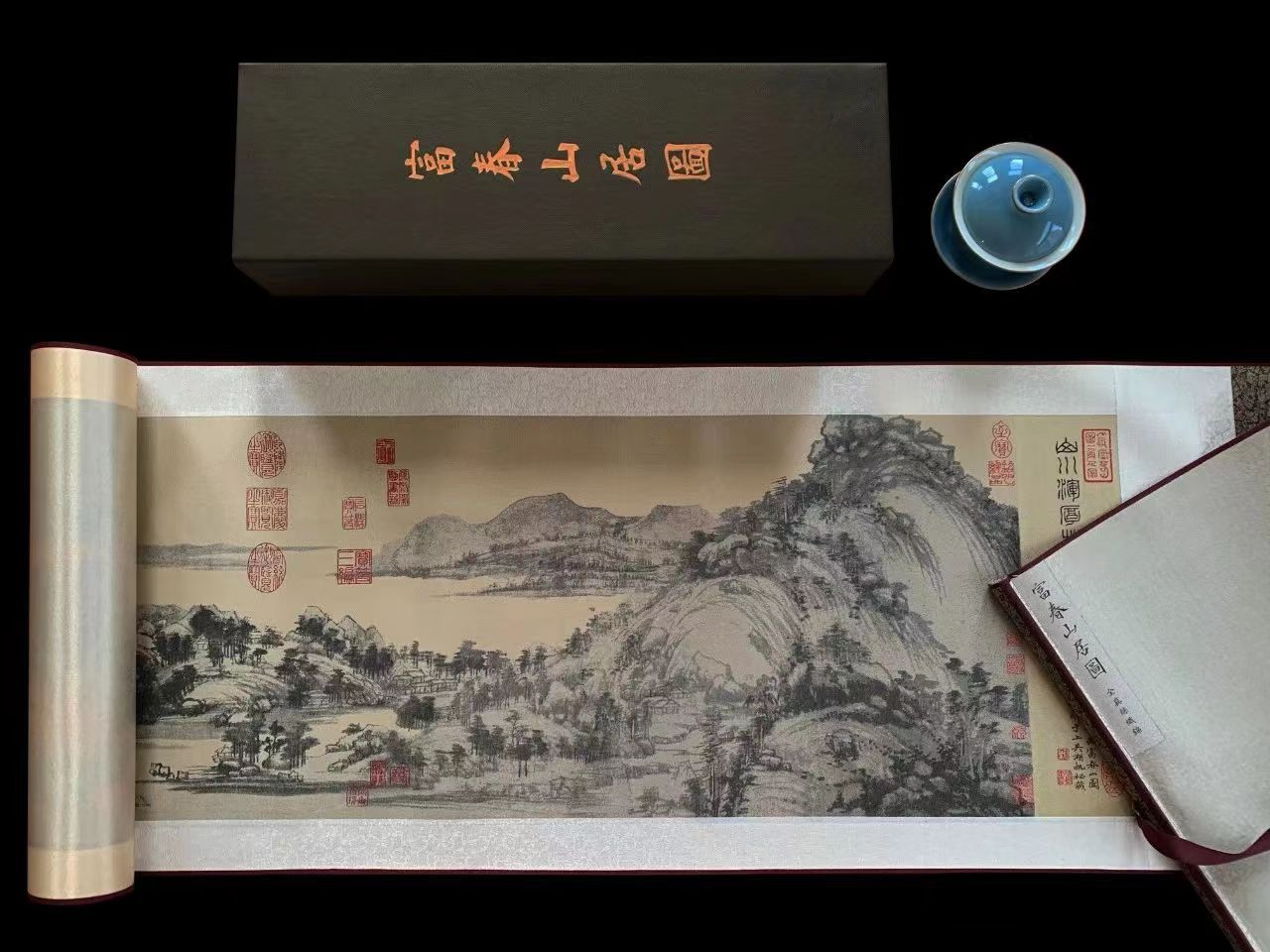

其中《富春山居图》成为世界上第一幅仿真彩色织锦画,当时作为浙江省的代表作,李加林先后向朱镕基总理、温家宝副总理汇报。

而由他主创的《清明上河图》,更是创下了世界纺织工艺史上多项第一,并载入了吉尼斯纪录,当时全国人大常委会副委员长费孝通为该作品题词称“中华瑰宝,传世之作”。

近十年来,李加林织锦的许多作品已经用于不同时期党和国家领导人外事活动中,为中华优秀传统文化发展做出了积极贡献。

而李加林在艺术领域的造诣不止于此。

他有一句名言:“为一个人,织一块锦,做一件衣。”

近年来,李加林团队开始攻关 “全真丝独花织锦服装设计与制造系统”,实现了针对个人身型的个性化丝绸定织和个性化服装定制。

与以往与使用现有面料进行高级定制不同的是,李加林所研究的织锦艺术旗袍将服装设计、纹样设计以及织物结构设计三位一体进行无缝对接和整体设计,使每一根丝线、面料的颜色、组织结构以及花型设计都丝丝相扣,达到珠联璧合完美无缺的境地。

从一根丝开始定制。

沿着这根丝,李加林织造出自己关于“锦”的种种艺术幻想,也勾勒出人们对于织锦华服的美丽梦想。

续“传”:“锦”绣传承,推陈出新重树文化自信

从一片桑叶到一缕锦绣,在丝丝缕缕的交织中,李加林和他的“现代织锦”正在这一针一线,一梭一缕的传承与创新中,走向自己的“锦绣前程”。

如今,以李加林名字命名的织锦艺术中心一直致力于现代织锦艺术的研究与创新实践。

在他眼里,织锦既是中国传统文化,又可以承载各种文化。李加林带领团队采集中国文化的精华运用于织锦产品开发,推出了一系列个性化织锦艺术礼品:从定制旗袍到织锦名画、名著,再到织锦长卷,不断提升织锦的工艺及文化附加值。

而他要做的,是借助传播当代“锦”文化,传承与弘扬中华优秀传统文化,这不单单需要久久为功,更需要创造性运用新技术、新理念、新表达,将中华美学精神巧妙熔铸其中从而高质量传播。

他说,文化的传承要在创新传统的基础上,融入符合当下年轻人审美的元素,“我现在在做的东西,会放入一些比较现代的、时尚好玩的,甚至是卡通的元素,这是年轻一代所喜闻乐见的,希望他们了解并爱上丝绸文化。”

另一方面,李加林也希望中国丝绸走向高端,回归在中国人民心里面高尚的、美好的、高贵的地位,在他看来,当下丝绸产业的低迷与行业门槛低、从业人员素质参差不齐、打价格战低价竞争等等乱象是分不开关系的。

“我们的中低档产品太多,但能和国际上的顶级产品、奢侈品牌抗衡的东西太少,培育高端丝绸产品市场十分必要。”他认为丝绸行业人要形成共识,尽快改变国内市场上低价者胜出的局面。

“一带一路”的发展战略,不仅让经济腾飞,更让文化升华。

李加林觉得自己有责任再把“中国锦”这种几千年的文化复兴起来,形成一种文化自信。

回顾往昔,从传统织锦到如今现代织锦的创新,不仅提升了文化自信,也提升了李加林织锦的品牌自信。正如他所说,“我们目前做传统文化创新,就是缺少这种自信”。

展望未来,这位以缔造当代锦文化为使命的织锦大师如此描画心中的织锦之梦:如果说古代的“丝绸之路”是通过驼队搭载着一疋疋锦缎运往西方的话,那么未来,我们将通过多元化现代科技手段将中华文化融入世界, 将中西合璧的文化图样,用意美形美的中国丝绸向世界展现中华文化服饰之美,重现“丝绸之路”的辉煌。

潜心钻研丝绸30余年,将中国传统的织锦技艺带入了一个全新的时代。

转过身,依然是那个清瘦高大的背影,背着他永远的双肩包,也肩负着构建中华织锦“梦想花园”的使命:让传统织锦在当代的“泥土”里生根发芽,让锦文化链条粗壮绵长,而他自己始终在进行文化播种,在钻研丝绸的路上一直前行,一直,不会停止创新……

这项使命,李加林乐意做满一生。