从人工智能到“人工智能+” 余杭何以立潮头?

独家抢先看

先讲三件9月以来发生的“小事”:

第一件,一门课程开设了。新学期伊始,全市中小学迎来一项重要教育变革——全学段开设人工智能通识课程,每学年不少于10课时。在余杭区,早在2019年就已启动“人工智能教育进校园”行动,在全国范围内率先实现中小学人工智能课程全普及。

第二件,一张保单落地了。全省人工智能领域首单成果转化保险落地余杭,杭州脉兴医疗科技有限公司为研发中的“ICU专科大模型”子项目投保200万元,根据政策保费享受80%政府补贴。

第三件,一份国礼亮相了。在广西南宁举办的第22届中国-东盟博览会合作伙伴新闻发布会上,灵伴科技的智能眼镜成为本届博览会唯一入选贵宾纪念品的人工智能硬件产品,不仅彰显了“中国智造”的技术自信,更开创了科技产品参与文化输出的新路径。

▲灵伴科技智能眼镜

其实,每一件“小事”,单拎出来,都是值得用上不小的篇幅来细说的“大事”。但在大势之下,“大事”亦“小事”。

什么样的大势。

“我们正处于人工智能价值变现的‘奇点’时刻。”浙江清华长三角研究院新经济发展研究中心执行主任明文彪指出,如果说过去10年是互联网+的时代,未来10年毋庸置疑就是人工智能+的时代,当下最重要的就是要顺应这一轮科技革命趋势。

持相近观点的浙江经略规划咨询集团董事长、浙商智库新锐百人会研究员魏李鹏则进一步指出,人工智能不仅是产业,更是变量,“科技跟产业的结合,是从0到1再到100的过程,而人工智能恰好就处于1的位置。”因此,他十分认同余杭深化构建以“人工智能+具身智能、低空经济、类脑智能”为特色的“1+3+X”未来产业体系,认为余杭把“人工智能+”行动作为“1”,正是把握到了关键,具有很强的引领性、前瞻性。

不只是专家学者,众多媒体也关注到了这一点。“人工智能”“大模型”“AI智能体”……这些词汇早已成为媒体报道余杭时的高频词,几乎每天都会出现。

草蛇灰线,伏脉千里。

2017年,人工智能远没有如今的热度,中国人工智能市场规模仅为216.9亿元。也就是在这一年,余杭全面推动数字经济迭代升级,标志性事件之一,就是中国(杭州)人工智能小镇开园。

▲中国(杭州)人工智能小镇

这是浙江第一个专门聚焦人工智能的产业平台,一时间吸引全球精英奔赴而来,其中就有2018年落户小镇的强脑科技。

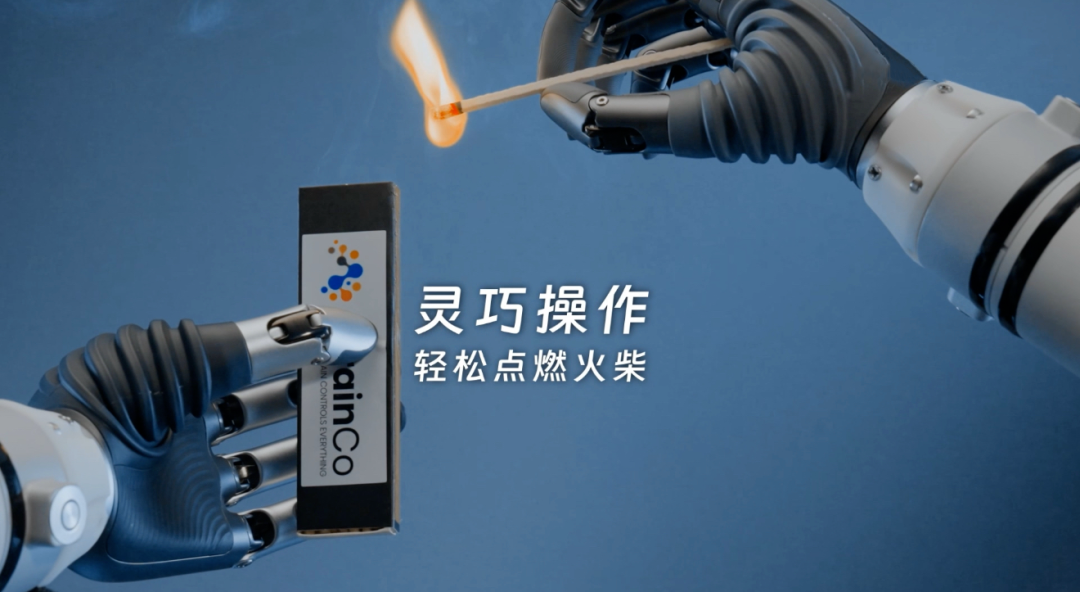

从波士顿地下室的初创团队,到如今跻身“杭州六小龙”,从第一代智能仿生手到适配人形机器人和机械臂的灵巧手……回看过去这八年,强脑科技合伙人何熙昱锦坦言,正是余杭区对人工智能等未来产业的高度重视和前瞻性布局,给了企业深耕细作、将脑机接口产业化的底气。

▲强脑科技发布最新产品灵巧手

事实上,从建设人工智能小镇,到成为人工智能未来产业先导区,再到打造人工智能创新高地核心承载地,多年来,余杭始终坚定培育人工智能产业,一以贯之地砸下“真金白银”重点支持。

人工智能的发展,离不开算力、数据、场景等核心要素的支撑。

看算力。之江实验室“万卡千星”工程稳步推进,成功点亮浙江新型算力中心首期千卡集群、基础万卡集群,混合万卡建设规模已达8000卡。更引人瞩目的是头顶的星辰——“三体计算星座”首发12颗卫星成功入轨,最高单星算力高达744TOPS,星间激光通信速率最大可达100Gbps。

▲之江实验室

看数据。成立余杭数企数据处理服务中心,连接全国数据相关的机构、交易所、产业上下游资源,为余杭企业、机构提供高质量的第三方专业服务,并发布“中国飞谷”低空可信数据空间,旨在打破低空领域数据孤岛,推动无人机物流、智慧巡检等场景加速落地。

▲位于南湖未来科学园内的“中国飞谷”

看场景。余杭首份城市机会场景“双清单”落地,20项“政府需求清单”与20项“企业能力清单”,聚焦人工智能等领域,主动开放真实、多元的城市应用场景,为企业的新技术、新产品、新方案打造“试验田”“练兵场”和“首秀台”。

▲无人机外卖

而从更广阔的维度来看:

7月的区委十五届十二次全会上,审议通过《中共杭州市余杭区委关于深化创新余杭建设因地制宜发展新质生产力的决定》,其中一项重要内容就是要大力推进人工智能赋能高质量发展,加快打造人工智能创新高地核心承载地。这是方向和任务。

超47万的人才总量,辖区内及周边浙江大学、北航杭州国际校园等高校集聚,阿里巴巴、中电海康、字节跳动、vivo等人工智能“大厂”吸引全球人才汇聚并实现溢出效应,这是底蕴和潜力。

▲阿里巴巴杭州全球总部

始终秉持“我负责阳光雨露、你负责茁壮成长”服务理念,发布“新质生产力高质量发展68条”、《余杭区人工智能产业高质量发展财政政策实施细则》等一系列政策文件,持续举办全球人工智能技术大会、未来数商大会、央视《赢在AI+》总决赛等高规格赛会,打造一流营商环境。这是生态和氛围。

因此,当“ChatGPT时刻”“DeepSeek时刻”相继来临,余杭凭借在人工智能领域的早期布局优势已经开始大展拳脚——

从AI芯片到传感器、从机器视觉到类脑算法、从机器人到大模型,在基础层、技术层和应用层都形成了较为完善的产业链。

以阿里、抖音等龙头企业为引领,强脑科技、思看科技等19家专精特新“小巨人”企业为支撑,1000余家创新创业企业为基底的人工智能企业集群,全区人工智能产业规模已突破1500亿元。

而当我们回望以上种种,从人才资源到应用场景,从要素支撑到服务保障,从聚焦人工智能技术本身,到着眼“人工智能+”的行业、场景深度融合,没有戏剧性和“天降神兵”,有的只是科学合理的顶层设计、“超前一步”的制度供给和及时发力的政策加持。

▲未来科技城

正是在这些年的一件件“大事”“小事”中,余杭用长坡厚雪的坚守,把握住了大势,从人工智能到人工智能+,一步步迈上潮头、立于潮头。

昨天的“大事”“小事”已成旧闻,今天的“大事”“小事”成为新闻,对于明天,我们相信,人工智能的变革之路,充满种种想象和可能。而敢为人先的余杭,未来一定会给你惊喜。

来源 | 余杭区融媒体中心

记者 | 俞杰