苏东坡与临平的故事

独家抢先看

苏轼(1037—1101),字子瞻,号东坡居士,眉州眉山(今四川省眉山市)人,北宋著名诗人、文学家。苏东坡曾二次到杭州为官,第一次是熙宁四年(1071)至熙宁七年(1074)任杭州通判;第二次是元祐四年(1089)至元祐六年(1091)任杭州知州。苏东坡两次任杭州地方官共历时五年多,他曾说:“居杭积五年,自意本杭人。故山归无家,欲卜西湖邻。”他对杭州充满了深厚感情,将杭州视为第二故乡。苏东坡在杭州担任通判和知州期间,为官一任,造福一方。他主持水利建设,赈济灾民,赢得政声;他寄情山水,写下许多流传千古的诗文。

苏东坡两度出任杭州地方官期间,走遍了杭州府辖区内的山山水水,所到之处,多有题咏。正如明末清初《临平记》作者沈谦所说:“坡公守杭,民安物阜,不特选胜于金牛,为湖山之主,即城东山僻如临平者,五马数过焉。观诸题咏,可见官清讼简,吾里享太平之福也。”按照沈谦的说法,苏东坡两度出任杭州地方官期间,曾多次到过临平,并为临平写下多篇不朽诗作。

一、东坡品茗安平泉

许闯/摄

临平山西南麓有一座安隐寺,唐宣宗(847—859)时建,初名永兴院,后毁。后唐清泰元年(934),吴越文穆王钱元瓘重建,名安平院、安平寺。宋治平二年(1065),改额安隐寺。寺前有一泉,名安平泉。

许闯/摄

苏东坡早就听闻临平山下的安隐寺前有一眼泉水,味甘清冽。这一天,风和日丽,苏东坡来到临平安平泉前,只见一方泉池,泉水清澈透底。却不知安平泉水源出于何处,于是东坡先生拄着竹杖沿着山径慢慢寻找,果然在山麓找到一眼灵泉,泉中涌出的水珠像洁白菱花一样清澈,只是不知这泉眼开凿于哪个年代。苏东坡回到寺里憩息,僧人用安平泉水为其泡了一杯香茗,一缕细细茶香顿时扑鼻而来,寺僧夸耀壶中的泉水就像雪水那样洁白。苏东坡不由得想起隐居临平山的唐代诗人丘丹,或许他是因为饮用这里的山泉才得以高寿而羽化成仙的吧。可惜当年陆羽没有来过这里,才在他写的《茶经》里遗漏了安平泉。

品茗毕,寺僧在案上磨好墨,铺上宣纸,苏东坡起身,提起湖笔,一气呵成,将诗书于宣纸上。诗云:“闻说山根别有源,拨云寻径兴飘然。凿开海眼知何代?种出菱花不记年。烹茗僧夸瓯泛雪,炼丹人化骨成仙。当时陆羽空收拾,遗却安平一片泉。”

一时间,安平泉因苏东坡的题咏而名声大振。文人墨客纷至沓来,步苏韵题诗安平泉者不计其数。苏东坡《题安平泉》诗的真迹墨宝一直藏于安隐寺内,后不知何故,墨宝被白氏所得,终不知去向。明崇祯三年(1630),沈谦的兄长沈一先,集苏字成诗,勒石于泉上。池壁“安平泉”三字为里人郭绍孔所书。现在苏诗碑早已不见,幸安平泉仍在,见安平泉而思苏东坡,更有苏东坡《题安平泉》诗为历代所咏传。

二、临平山上塔,迎客西来送客行

苏东坡留给临平的还有一首很有名的词《南乡子·送述古》:

回首乱山横,不见居人只见城。

谁似临平山上塔,亭亭,迎客西来送客行。

归路晚风清,一枕初寒梦不成。

今夜残灯斜照处,荧荧,秋雨晴时泪不晴。

这首词是苏东坡送别杭州知州陈襄离任时所作。陈襄,字述古,宋神宗时名臣,北宋理学家。熙宁元年(1068),任尚书刑部郎中。当时王安石执政,陈襄与其政见不同,曾五次上书,论“青苗法”之害,请求罢免王安石,神宗不从,但器重陈襄文才。熙宁四年(1071),陈襄出任陈州(今河南淮阳)知州,次年调任杭州知州。当时苏东坡正好在杭州任通判,虽然陈襄是他顶头上司,且年龄比苏东坡大20岁,然而,陈襄并没有把他当下属看待,而是作为忘年之交,公务之余常请苏东坡赏花、出游、宴饮等,留下了一段佳话。熙宁七年(1074),陈襄被调回陈州任知州,他离开杭州时,苏东坡同舟送他到临平,并作《南乡子·送述古》。

昔时,临平为杭州水路北行的第一站,若有好友离杭,一般送至临平再作别。苏东坡词中提及的临平山和山上这座塔,均为行旅接近或离开杭州的标志,因此词中有“谁似临平山上塔,亭亭,迎客西来送客行”之说。词的下半阙写的是舟到临平,已经是“归路晚风清,残灯斜照”的夜晚,分别时“秋雨晴时泪不晴”,两人声泪俱下,凄然相别,足见情谊之深厚。

胡鉴/摄

送别陈襄后,苏东坡也是命运多舛。宋神宗元丰二年(1079),苏东坡调任湖州知州,上任后给皇上写了一封《湖州谢上表》,却遭人参奏,说他在表中用语暗藏讥刺朝政,又牵连出大量苏轼诗文为证。后苏东坡被投入牢狱,虽免得一死,却被贬谪到湖北黄州任团练副使,这就是北宋著名的“乌台诗案”。

苏东坡受此打击心情十分沮丧,他在黄州的四年吃了不少苦,后调到汝州任职。途经南京时,他与在南京供职的裴维甫偶然相遇。裴维甫是余杭人,嘉祐四年(1059)进士,杭州知州沈立的女婿,是苏东坡的诗友和老朋友。两人相遇后,裴维甫作诗相赠,苏东坡唱和,回赠《次韵杭人裴维甫》:“余杭门外叶飞秋,尚记居人挽去舟。一别临平山上塔,五年云梦泽南州。凄凉楚些缘吾发,邂逅秦淮为子留。寄谢西湖旧风月,故应时许梦中游。”在这首诗中,诗人回忆起五年前在杭州与友人分别时的情景,深秋落叶纷飞,与友人在临平山的塔下依依惜别。诗人回顾了这几年的奔波生活后,表达了对杭州的深深怀念,常常梦见西湖的明月,而临平山上的塔也成为他的永恒记忆。苏东坡的诗词两次写到临平山上塔,因此,临平山及山上的塔也随苏东坡的诗词永载史册。后来,临平山上的塔不知毁于何年。直到2005年,在临平山巅建东来阁,亭亭玉立于临平山上,再次成为临平和杭州的标志性建筑。

三、东坡雪后访临平

陈彦/摄

苏东坡还有一首写他与友人雪后访临平的诗。那一天,大雪初霁,苏东坡偕柳子玉一起坐船到临平探访好友陈烈,写下一首五言古诗《雪后至临平与柳子玉同至僧舍见陈尉列》。诗云:“落帆古戍下,积雪高如丘。强邀诗老出,疏髯散飕飗。僧房有宿火,手足渐和柔。静士素寡言,相对自忘忧。铜炉擢烟穗,石鼎浮霜沤。征夫念前路,急鼓催行舟。我行虽有程,坐稳且复留。大哉天地间,此生得浮游。”

陪苏东坡同去临平的柳子玉,是江苏丹徒人,在朝时任尚书郎,与苏东坡意气相投,交往甚密。他们之间说起来还有姻亲之谊,苏东坡的堂妹嫁给柳子玉的儿子为妻,所以按辈分看,柳子玉要长苏东坡一辈。后柳子玉受到倾轧,被贬至寿春县任县令。苏东坡到杭州任地方官时,两人经常互访,诗词唱和,十分投契。

这一天,柳子玉来杭州拜访苏东坡,说起陈烈正在临平当县尉,暂寓于僧舍。苏东坡听到这一消息后,顾不得大雪初霁,邀柳子玉与他一起去临平探访陈烈。说走就走,苏东坡马上雇了一艘客船,升起风帆,一路向临平驶去。船到临平,落下风帆,两人信步上岸,只见不远处的临平山上白雪覆盖,粉妆玉雕,美不胜收。进得寺院,主人热情相迎,添加炭火,手足渐觉温暖。朋友促膝长谈,相见恨晚。陈烈虽不善言谈,但是朋友坐在一起,即使只是默默地注视,也是一种暖心的慰藉,忘却了忧伤。看天色已晚,主人一再挽留,大家几次起身又几次坐下,真是难分难舍。天地是如此广阔,人生能有这样的畅游,该是一件何等快活的事啊。

苏东坡的这首诗格调高古,情景交融,有写景,有摹物;有写人,有述怀,描绘细致,充满诗情画意。清代著名书法家梅调鼎评价苏东坡这首诗:“吾乡每当雪后,古涧流银,群山立玉,风景清绝,如家在画图中,恨无赓阳春之侣耳。乃得苏、柳为客,尉烈为主,岂非此中一雅集耶?剡舟乘兴,差堪仿佛矣。”这首诗不仅是苏东坡曾到临平的又一实证,更是一幅描绘北宋雪后临平的秀美画卷。

四、苏东坡与佛日寺

苏东坡喜佛学之道,他在杭州时,足迹遍布名山名刹,与多位高僧结为好友,互有酬唱。他曾多次游历临平镇西星桥的名刹佛日寺,留下六首游佛日寺的诗作。

佛日寺,位于临平星桥佛日坞,后晋天福七年(942)吴越忠献王钱弘佐建。到北宋时,在佛日山、桐扣山、黄鹤山一带,渐成寺院建筑群,其中有名可查的就有10余处,又以佛日寺为最。苏东坡似乎对佛日寺情有独钟,他在杭任职时,至少三次到过佛日寺。

可能是苏东坡第一次来佛日寺,他写了一首《游佛日寺》的五言绝句:“佛日知何处?皋亭有路通。钟闻四十里,门对两三峰。”全诗短短四句,寥寥二十字,看似信手拈来,实则匠心独运,不仅写了佛日寺的地理位置、前往路线,还描绘了佛日寺的特征。既有写景,又有绘声,使人宛若置身其地,从而使得这首诗成为佛日寺的代表作而流传广远,经久不衰。

苏东坡第二次到佛日寺是在熙宁七年(1074)八月,在杭州知州陈襄离任前,他陪陈襄游览佛日寺,并在寺院法堂题字:“祖老入山之十三日,述古赴南都,率景达、原叔、子中、子瞻会别于此。熙宁七年八月十二日”,字方四寸许。后来,南宋诗人范成大、周必大在游佛日寺时,都曾为苏东坡的题字作跋。

苏东坡曾在佛日寺小住读书,并与寺僧荣长老结为挚友,结下深厚情谊。他曾写《佛日山荣长老方丈五绝》:

其一

陶令思归久未成,远公不出但闻名。

山中只有苍髯叟,数里萧萧管送迎。

其二

千株玉槊搀云立,一穗珠旒落镜寒。

何处霜眉碧眼客,结为三友冷相看。

其三

东麓云根露角牙,细泉幽咽走金沙。

不堪土肉埋山骨,未放苍龙浴渥洼。

其四

食罢茶瓯未要深,清风一榻抵千金。

腹摇鼻息庭花落,还尽平生未足心。

其五

日射回廊午枕明,水沉销尽碧烟横。

山人睡觉无人见,只有飞蚊绕鬓鸣。

苏东坡一口气为佛日寺僧荣长老写下五首七言绝句,足见两人情谊之深厚。第一首诗表达了作者对陶渊明式归隐田园生活的向往。第二首和第三首诗描写了佛日山的景色。沿佛日坞走来,只见峰峦秀拔,林麓深霾,夹道清泉,鸟鸣长松修竹间,还有数株大松皆为唐宋之物,松竹梅这岁寒三友玉洁冰清,冷眼看世界。还有山寺附近的渥洼泉水细蒲翠滴,而龙苍洞旁的龙藏泉飞流直下,迸珠溅玉,响声如雷,仿佛置身于世外桃源。第四首和第五首诗写的是苏东坡在佛日寺小住时的生活场景。苏轼曾到佛日寺小住读书,读书处是向上庵,庵旁有隐居石、幻云石和玉蟾石三奇石,庵依石而筑,为一胜景。他在佛日寺小住时,逍遥自在,无拘无束,吃罢午餐,在回廊竹榻午睡的诗句,读来妙趣横生,让人忍俊不禁。佛日寺因苏轼往游而名声大振,文人墨客纷至沓来,成为当时一大旅游名胜。

五、汤村开运盐河雨中督役

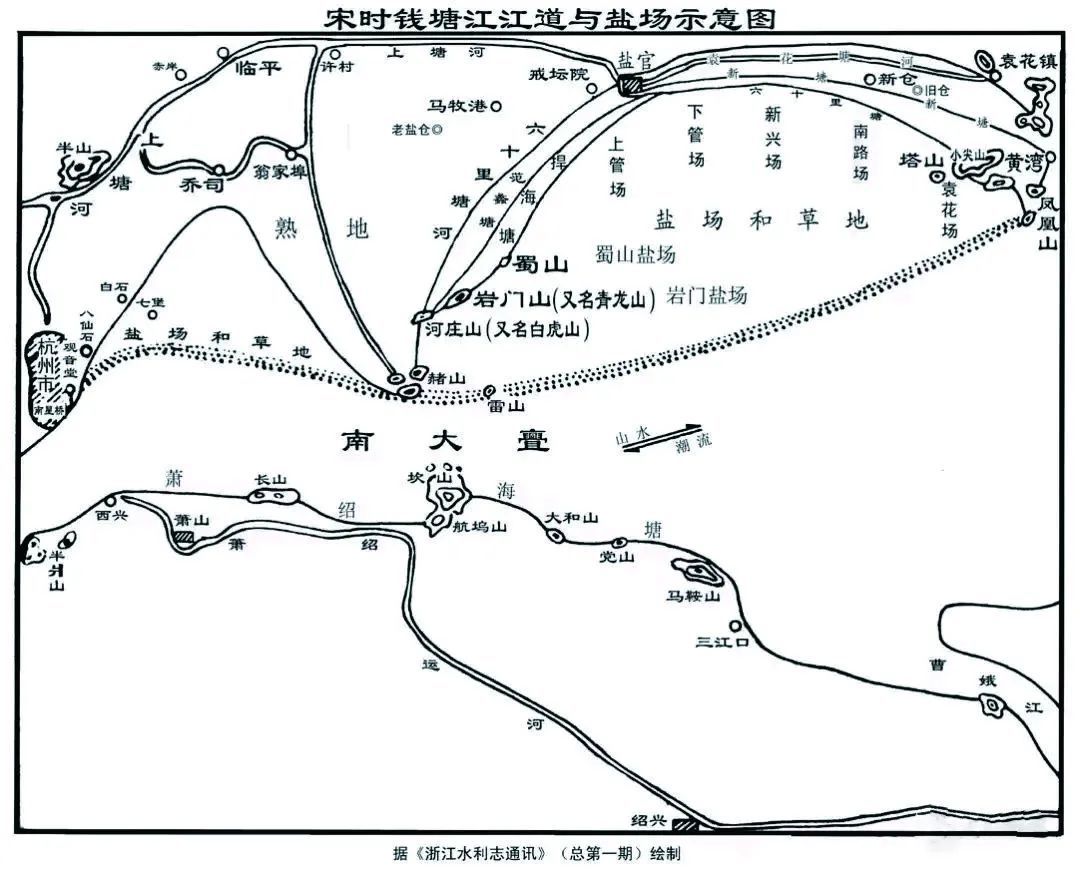

宋时,汤村(今临平区乔司街道)已是仁和县四镇之一。距汤村不远便是沿江大片盐场。盐是历代朝廷重要收入来源,事关国计民生。当时汤村盐场所产的盐主要依靠水运,但河道经常淤塞,从而影响盐的外运。为此,官府征集徭役,疏浚运盐河。

这一天,苏东坡奉命督役从汤村赭山岩门盐场至水陆寺这一段运盐河的开挖疏浚。看到百姓在冬雨中辛苦劳作,他感慨万分,提笔写下《汤村开运盐河雨中督役》诗一首。诗云:“居官不任事,萧散羡长卿。胡不归去来,滞留愧渊明。盐事星火急,谁能恤农耕?薨薨晓鼓动,万指罗沟坑。天雨助官政,泫然淋衣缨。人如鸭与猪,投泥相溅惊。下马荒堤上,四顾但湖泓。线路不容足,又与牛羊争。归田虽贱辱,岂失泥中行。寄语故山友,慎毋厌藜羹。”

上世纪50年代前,灰晒制卤。选自《浙江省盐业志》

苏东坡来督役的这一天,冬雨霏霏。他来到挖河工地,只见远处的钱塘江笼罩在烟雨苍茫之中,眼前盐场也被白茫茫的雨雾所浸没。上峰为操办运盐一事催促得紧迫,可是又有谁来体恤这些可怜的农夫呢?天刚蒙蒙亮,急促的鼓声就催促他们出工,农夫们在河沟中徒手挖土搬石,像鸭猪一样在泥沟中爬行,不时有泥石坍塌下来,引起阵阵惊叫。苏东坡站在河岸上,注视着眼前的悲惨景象,不禁潸然泪下。他寄语身居高位老友,同眼前的这些役夫相比,就不要再说自己生活不好了。

是日,汤村督役毕,天色已晚,苏东坡到附近水陆寺借宿,与禅师对榻长谈,心情依然很不平静,于是写下《是日宿水陆寺寄北山清顺僧二首》。向在杭的僧人诗友清顺诉说当日见闻,发出“遥想后身穷贾岛,夜寒应耸作诗肩”的感慨。惜汤村水陆寺于南宋嘉熙三年(1239)被潮水冲毁,现已无遗迹可寻。

苏东坡作为北宋著名的政治家,生性耿直,敢于揭露社会弊端,反映百姓疾苦。他的亲政恤农思想,在《汤村开运盐河雨中督役》这首诗里表达得淋漓尽致。这首诗是他身临其境、有感而发而写下的叙事诗,真实地记载了北宋熙宁年间在乔司开挖疏浚运盐河的史实,描绘了疏浚运盐河时农夫劳作的悲惨场景,具有历史的真实性。因此,这首诗不仅具有极高的文学价值,更具有珍贵的史料价值。

来源丨临平发布

作者丨应朝雄